编者按:时代需要精神,精神需要传承。

新华医疗于1943年创建于胶东抗日根据地,由抗战时期胶东军区卫生部“器械组”发展而来,由时任胶东军区司令员许世友批示成立,是一家有着80多年历史的“红色鲁企”。目前,新华医疗已发展成为医疗器械、制药装备“双龙头”企业。时光荏苒,代代相传,回望新华医疗的漫漫征途,从一把简单的手术剪,到智慧化消毒灭菌整体解决方案、高能医用电子直线加速器、智能环形在线自适应放疗系统以及BFS等高端医疗器械和制药装备,沉淀了数不清的“新华医疗故事”,“新华精神”引领一代代新华人向光成长。

传承的意义在于更替、继承,将前人的经验、知识、技能、文化等通过某种方式传递给后代,并使其得以延续和发展。而红色传承就是要传承红色基因,赓续红色血脉,把红色基因根植于中国革命和发展建设的伟大实践中。

为大力弘扬“新华精神”,深入探寻新华医疗的血脉之源,即日起,速豹新闻网联合新华医疗重磅推出【新华医疗故事】专栏,聚焦新华医疗杰出人物、发展历程,深情讲述他们用血汗、用忠诚、用智慧续写的新华医疗故事。让这一抹红,穿越时空的隧道,绘制一幅幅传承红色基因、赓续红色血脉的壮丽画卷,让“红色新华”精神在新时代闪耀光芒。

速豹新闻网苗露 王盛利 通讯员 李士龙淄博报道:胶东的晨雾总是裹着海盐的涩,牙山褶皱里卧着的石剑铺村还未苏醒,唯有村头老槐树的枝桠正簌簌抖落夜露。青石板路蜿蜒如褪色的绶带,那些被独轮车碾出的凹痕里积着昨夜的雨水,倒映出天光将明未明的混沌。

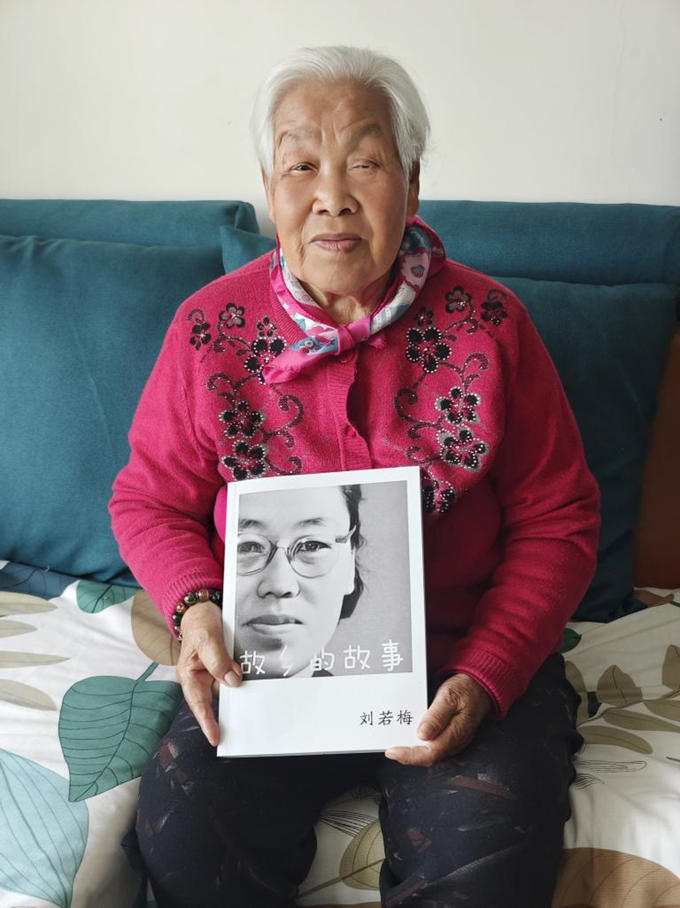

97 岁高龄的刘若梅手捧个人回忆录《故乡的故事》,图片摄于2025年。

1928年,刘若梅出生在这个被群山环抱的石剑铺村。她的父亲刘凤仪是村中德高望重的教书先生,也是最早向村民宣讲“红军是老百姓自己队伍”的进步人士。在父亲的熏陶下,刘若梅自幼识字读书,心中埋下了家国的种子。正是这粒深植心底的种子,孕育出了她始终不渝的赤子之心,使她的生命与新华医疗的发展紧密交织在一起。

1941年,受家庭影响,刘若梅投身到革命洪流中,担任村青妇队长。她组织女民兵站岗放哨、送情报、做军鞋送军粮、抢救护理伤员,还参与埋地雷、打鬼子,配合八路军粉碎了日本鬼子的多次扫荡。在这些战斗中,刘若梅经历了血与火的生死考验,逐渐成长为一名勇敢坚毅的战士。1947年,刘若梅攥着右拳庄严宣誓,党的利益高于一切,从此她成为一名共产党员。

就在这个时期,刘若梅与新华医疗结下了不解之缘。1948 年春天,胶东军区后勤部的新华制药厂为扩大生产规模,急需大批骨干。经当地区委介绍,刘若梅和本村的孙宝香来到了新华制药厂。那时的新华制药厂和新华制药厂医疗器械分厂还未分离,厂内已具备一定规模,能生产多种药品和手术器械,为抗战胜利作出了重要贡献。刘若梅一头扎进一分厂的车间,她开启了为之奋斗一生的事业。在那个战火纷飞的年代,药品和器械是战士们的生命保障,刘若梅深知自己工作的重要性,她和同事们一起,为了前方战士的生命争分夺秒地生产。

1948年10月,随着济南战役的胜利,全山东除了青岛外,其他地区全部解放。上级决定将厂子由地处山区偏僻交通不便的胶东向淄博张店分批搬迁。全厂职工就这样一批又一批的告别家乡,踏上了300多公里的险途。

出发时,全厂职工人拉肩扛,背着行李卷、干粮袋,一人两颗手榴弹和较轻的工具,其他的设备、材料则有手推车和马车、驴车、骡子拉着徒步跋涉。胶东的山路崎岖难行,道路狭窄布满了石块和坑洼,运输器械设备的车子在路上艰难地挪动着。队伍中的每个人的脸上都写满了疲惫,但眼神中却透露出坚定。随着第二批搬迁队伍出发的刘若梅也不例外,虽然是一名女性,但丝毫不比男同志逊色。她紧紧地拉着车上的绳子,和大家一起用力,一步一步地向前走。

出发不久,天空就变得阴沉起来,乌云密布,仿佛一块巨大的黑色幕布压在头顶。紧接着,雨倾盆而下,山路瞬间变得泥泞不堪。脚陷入泥中,每拔出来一次都要花费很大的力气,很多人摔倒在泥水中。车辆的轮子也在泥地里打滑,却无法前进一步。面对这突如其来的困难,刘若梅和工人们没有丝毫退缩。她们纷纷解下身上的绳子,绑在车轮上,增加摩擦力;有的人则用手去挖车轮下的泥土,不顾泥水溅到脸上和身上。雨水打湿了衣服,寒冷刺骨,但心中只有一个信念:尽快将设备和物资运到目的地。

恶劣的自然环境让出征的道路困难重重,她们还要时刻警惕敌人的袭击。因为青岛还未解放,天空中不时有国民党的飞机来袭,投下的炸弹在行军队伍不远处爆炸,掀起阵阵尘土和烟雾。地上,国民党的散兵游勇和零星土匪也时常出没,威胁着队伍的安全。飞机俯冲的轰鸣声在耳边呼啸而过,刘若梅和她的战友们只有一个信念,那就是保护机器设备,即便牺牲自己也是值得的。经过三个多星期的风餐露宿,队伍终于抵达了张店。

刘若梅年轻时的照片,1949年摄于张店。

眼前的景象让刚来到张店的胶东工人感到既震惊又充满希望。张店火车站附近的日本鬼子遗弃军营和铃木缫丝厂,到处是残墙断壁,一片狼藉。

“没有厂房,就自己盖;没有机器,就用手扛!”刘若梅和工人们抡起铁锹,清理瓦砾,修建厂房。1948年,张店的冬天寒风凛冽,屋檐下的冰溜子冻得一尺多长。他们没有足够的保暖设备,每人只发了一捆干草铺在地面,盖上单薄的被子和全部衣服,睡在四面透风的破屋子里。晚上,刘若梅和刘至荣、苟其玉三人挤成一团,冻得牙齿打颤。她们靠“一人睡中间,轮流暖身子”的法子,度过了一个个寒冷的夜晚。尽管条件艰苦,但大家都干劲十足,没有一个人叫苦喊累。1949年6月,全体职工用了不到半年的时间,使一间间厂房拔地而起,搬迁路上敌机的轰鸣声变成了机器的轰鸣声,工厂在张店重新焕发出了生机。

器械部1948年支援淮海战役的老同志合影,后排左二为刘若梅。

1953年,医疗器械分厂与山东新华制药厂分家独立,隶属中央人民政府轻工业部医药工业管理局直接领导,正式命名为“山东新华医疗器械厂”,主要生产注射穿刺器械、一次性注射针、注射器、医用环保设备等产品。刘若梅成为山东新华医疗器械厂首任人事股长。面对设备陈旧、技术匮乏的困境,她四处奔走招揽人才。从火车站接回20岁的技术员曹尚德时,她像母亲般为他整理床铺:“这里就是你的家。”东北来的朱国礼水土不服,她连夜熬姜汤;新职工吴秋文想家,她陪着聊到月明星稀……

1956年,山东新华医疗器械厂财务科全体合影,中排右二为刘若梅

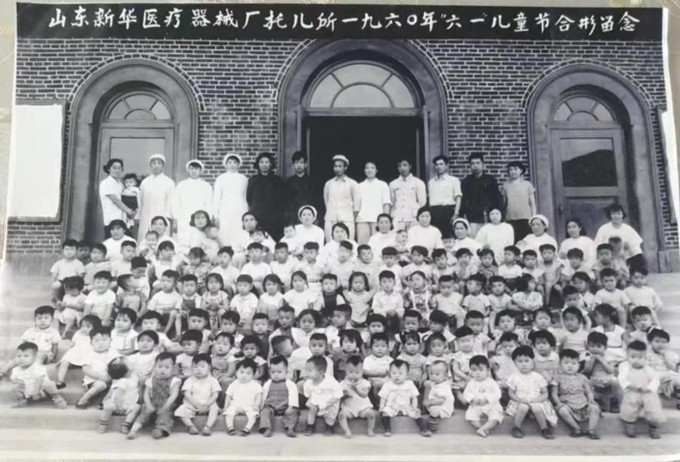

从人事股股长到托儿所所长,再到仓库、车间、办公室电话总机室,每一个岗位上都留下了她勤勉敬业的身影。作为一名共产党员,无论面对何种挑战,刘若梅总是以身作则,严格要求自己,为新华医疗吸纳贤才,悉心照料职工的生活和工作,为企业的发展贡献了自己的全部力量。特别是在1960年的灾荒面前,“若梅妈妈”不辞辛劳地为托儿所的孩子们寻找食物,精心调配粗粮细做,确保孩子们健康成长,因此获得了厂领导的高度评价及上级的表彰。

1960年,新华医疗器械厂托儿所欢度“六一”儿童节合影,后排左一为刘若梅。

如今,97岁高龄的刘若梅虽已步入暮年,但她的故事却成为新华医疗不可多得的精神瑰宝。她亲历了新华医疗从抗日烽火中的艰难创立到逐步发展壮大,见证了它由一个默默无闻的小厂蜕变为行业翘楚。她的一生,是与新华医疗共同成长的一生,是为党和人民事业无私奉献的一生。

刘若梅先后荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的抗战胜利 60 周年、70 周年及建国 70 周年纪念章。

编辑:王盛利

责编:苗露