编者按:时代需要精神,精神需要传承。

新华医疗于1943年创建于胶东抗日根据地,由抗战时期胶东军区卫生部“器械组”发展而来,由时任胶东军区司令员许世友批示成立,是一家有着80多年历史的“红色鲁企”。目前,新华医疗已发展成为医疗器械、制药装备“双龙头”企业。时光荏苒,代代相传,回望新华医疗的漫漫征途,从一把简单的手术剪,到智慧化消毒灭菌整体解决方案、高能医用电子直线加速器、智能环形在线自适应放疗系统以及BFS等高端医疗器械和制药装备,沉淀了数不清的“新华医疗故事”,“新华精神”引领一代代新华人向光成长。

传承的意义在于更替、继承,将前人的经验、知识、技能、文化等通过某种方式传递给后代,并使其得以延续和发展。而红色传承就是要传承红色基因,赓续红色血脉,把红色基因根植于中国革命和发展建设的伟大实践中。

为大力弘扬“新华精神”,深入探寻新华医疗的血脉之源,速豹新闻网联合新华医疗陆续重磅推出【新华医疗故事】专栏,聚焦新华医疗杰出人物、发展历程,深情讲述他们用血汗、用忠诚、用智慧续写的新华医疗故事。让这一抹红,穿越时空的隧道,绘制一幅幅传承红色基因、赓续红色血脉的壮丽画卷,让“红色新华”精神在新时代闪耀光芒。

速豹新闻网苗露 王盛利 通讯员 李士龙淄博报道:当四月的暖风掠过博山群峰,源泉镇的山溪驮着桃杏落英如期而至,将天津湾西村的青石巷浸润成流动的胭脂河。六百岁的墨松抖落经年霜色,虬枝间迸出翡翠般的新芽,与坍塌地洞旁爆燃的野蔷薇构成时空交错的画框,在青砖墙上勾勒烽火年轮。风掠过杂草丛生的地道口,呜咽声里浮起担架队的脚步——

淄博市博山区源泉镇天津湾西村航拍,图片摄于2025年

1947年,南麻战役的硝烟浸透了这片土地,高粱地染着血色的残阳,担架队踩着泥泞的田埂,将血肉模糊的战士抬进临时后方医院。天津湾西村便是当年后方医院之一,那时的医院,不过是几间夯土垒就的民房。村里那座几百年历史的“官厅”,因为房间宽敞、周边地势平坦成为“开刀房”首选之地。村里老书记阚凤忠说:“开刀房就是那时候的手术室,在这里做完手术后,伤员们接着就被送到村民家里养伤,医护人员换药都是在村民家里。哪里有伤员,哪里就是病房。”在阚凤忠的描述中,我们还原了当年的器械室……

官厅的墙角堆着乡亲们凑来的棉絮,木架上摆着粗瓷碗熬的药汤,而最珍贵的,是那些漆色斑驳的铁皮箱——里头整整齐齐码着镊子、手术刀、止血钳……它们跋涉过封锁线,躲过敌机的轰炸,最终躺在这间土屋里,成了战士们的铠甲。

解放战争时期,天津湾西村的“官厅”成为临时后方医院,图片摄于2025年

虽无直接记载这些器械来自何处,但是作为南麻战役的重要参战部队,华野九纵是由胶东军区八路军部队改编而来,九纵司令员就是亲自下令在胶东军区成立“器械组”(新华医疗的前身)的原胶东军区司令员许世友。参战的九纵官兵多来自于胶东,而军需物资也同样多来自于胶东。作为我党我军创建的第一家医疗器械生产企业,新华医疗自然承担了部队医疗器械生产、供应任务。

7月,南麻战役的炮火裹挟着三百余名伤员涌入北崮山村和天津湾西村的后方医院。其中一位年轻的战士迟浩田,因在前线负伤被紧急转移到天津湾西村后方医院。由于伤势严重,失血过多,迟浩田生命垂危。已经“死”过一次的迟浩田,靠着沂蒙乡亲煮小米粥和沂蒙红嫂的乳汁,把他从死亡线上拉了回来。

虽然人已经醒过来了,可是伤势却非常严重。因连日在转移途中的颠簸和暴雨侵袭,又没能及时用药的缘故,原本的伤口已然溃烂化脓。殷红的鲜血混着黄色的脓水,刺鼻的腐臭不断向外扩散。更可怖的是,数不清的蛆虫正密密麻麻地在伤口上蠕动,军医看着他肿胀得已经变成青黑色的小腿,断定右小腿的动脉和一根骨头被打断,伤口严重感染,必须马上开刀截肢。

迟浩田瞟了一下手术室,一个医生正用木炭给一个准备截肢的伤员在腿上画杠杠。旁边被截下的腿、胳膊放在柳条筐里面,让人不寒而栗。迟浩田大声吼道:“我不截肢!你们要截我的腿,就先砍我的头!”

迟浩田死死地抠住官厅门口的立柱,执拗地不肯进手术室。他声嘶力竭地呼喊着:“我坚决不截肢!我还要打仗!看你们哪个敢锯我的腿!”“你们就知道截肢?难道真没有别的法子吗?”

这震怒又凄凉的喊叫,冲击着在场的每个人的心。医生们经过反复检和商议,提出了一个保守治疗的手术方案。清创、接骨、用特制夹板固定。当迟浩田被抬下手术台从麻醉中清醒过来时,他首先想到的就是:我的腿还在不在?忙伸手去摸,发现右腿打上了硬邦邦的石膏和夹板。用左脚碰碰,右脚还在。于是,一阵狂喜涌上心头:“我的腿保住了!”手术竟奇迹般地成功了。

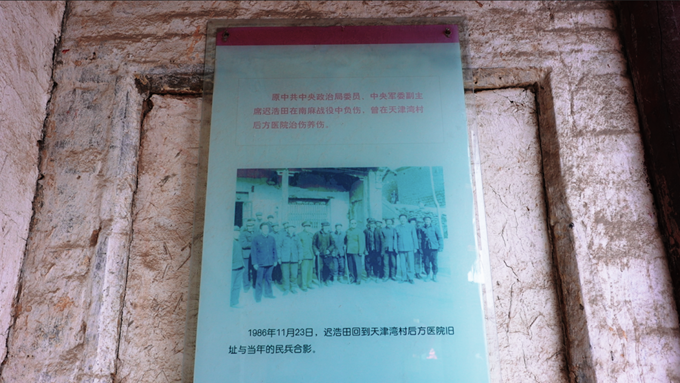

迟浩田从这里走了,但是这段记忆却刻骨铭心。1986年11月23日,迟浩田重返天津湾西村。他驻足在曾是手术室的官厅前,指尖轻触褪色的门框,嘶吼着拒绝截肢的场面恍如昨日。迟浩田转身对随行人员低声道:“当年,我就是紧抱着门柱,是这里的乡亲们又救了我的命。”

天津湾西村临时后方医院墙面上,挂着迟浩田与当地民兵的珍贵合影

风掠过院中的老松树,沙沙声如旧日絮语。从烽火中一把镊子,到实时传输数据的高频电刀;从手凿“XINHUA”字样的手术钳,到能感知组织压力的智能止血钳——金属的冷硬里始终跃动着灼热的火种。那些救过战士性命的铁疙瘩,早已化作新华医疗的红色血脉,在抗美援朝的硝烟中,在汶川震后的废墟间,在一带一路的征程上……八十余载春秋更迭,那些救过他性命的铁器从未冷却,始终在人类与死神的拉锯战中,煅烧出新的锋芒。

编辑:王盛利

责编:苗露