编者按:时代需要精神,精神需要传承。

新华医疗于1943年创建于胶东抗日根据地,由抗战时期胶东军区卫生部“器械组”发展而来,由时任胶东军区司令员许世友批示成立,是一家有着80多年历史的“红色鲁企”。目前,新华医疗已发展成为医疗器械、制药装备“双龙头”企业。时光荏苒,代代相传,回望新华医疗的漫漫征途,从一把简单的手术剪,到智慧化消毒灭菌整体解决方案、高能医用电子直线加速器、智能环形在线自适应放疗系统以及BFS等高端医疗器械和制药装备,沉淀了数不清的“新华医疗故事”,“新华精神”引领一代代新华人向光成长。

传承的意义在于更替、继承,将前人的经验、知识、技能、文化等通过某种方式传递给后代,并使其得以延续和发展。而红色传承就是要传承红色基因,赓续红色血脉,把红色基因根植于中国革命和发展建设的伟大实践中。

为大力弘扬“新华精神”,深入探寻新华医疗的血脉之源,速豹新闻网联合新华医疗重磅推出“新华医疗故事”专栏,聚焦新华医疗杰出人物、发展历程,深情讲述他们用血汗、用忠诚、用智慧续写的新华医疗故事。让这一抹红,穿越时空的隧道,绘制一幅幅传承红色基因、赓续红色血脉的壮丽画卷,让“红色新华”精神在新时代闪耀光芒。

图为“牙山炮”

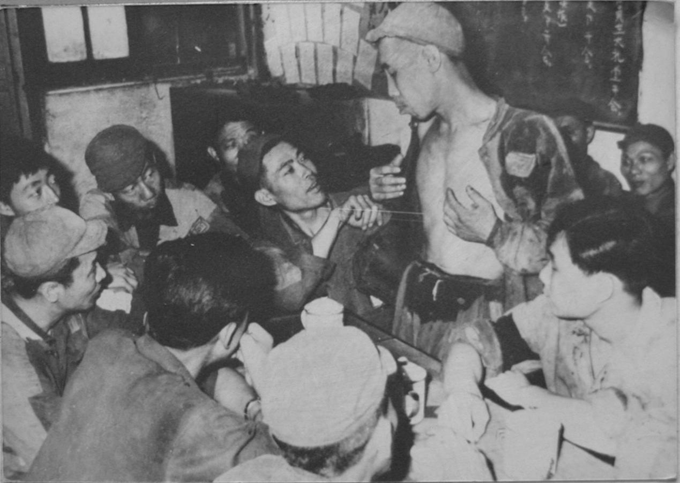

图为炉工们休息的场景

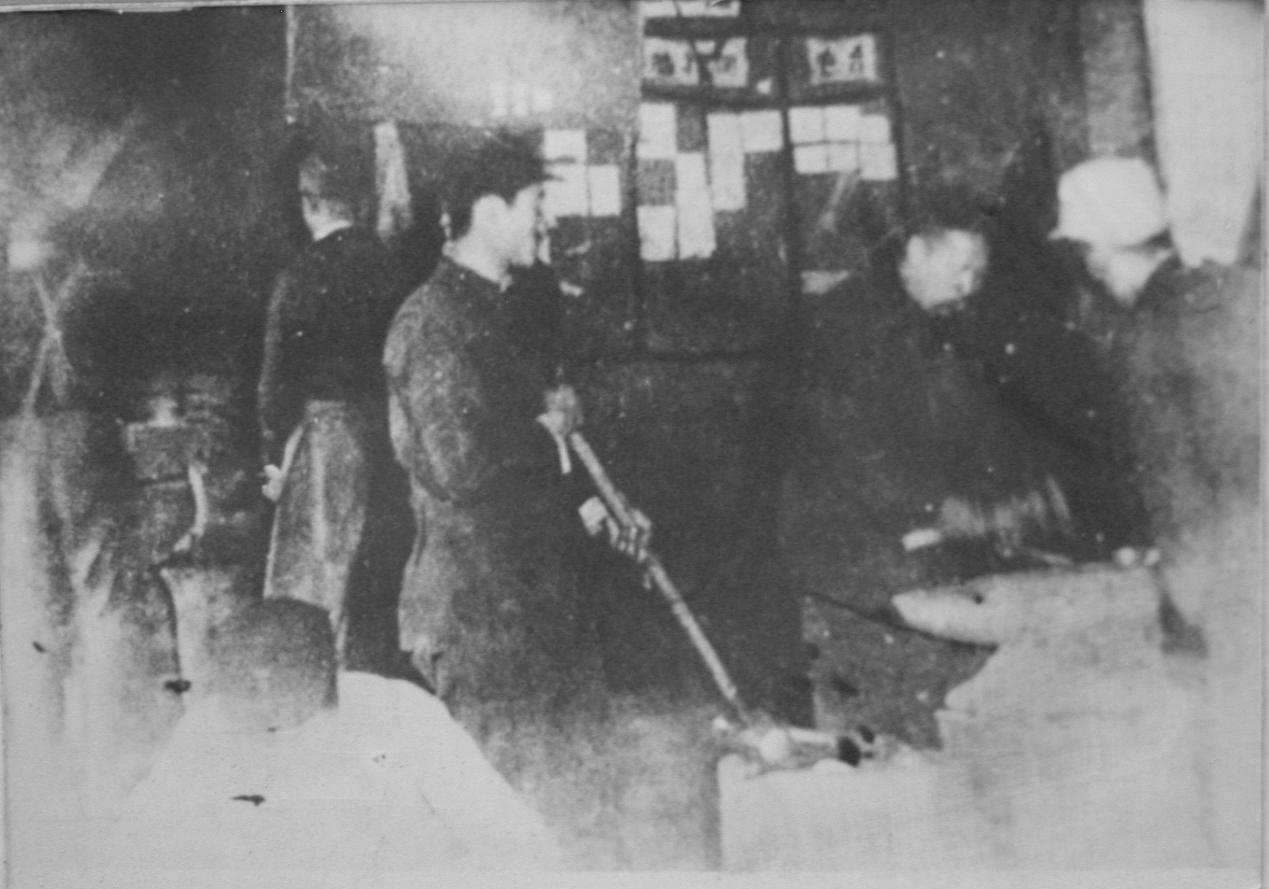

图为锻工工作场景

速豹新闻网苗露 王盛利 通讯员 李士龙淄博报道:1944年,日寇的铁蹄深深地踏在这片热土上,构筑起一座座钢筋混凝土碉堡,妄图以此扼住胶东人民的咽喉。这些碉堡易守难攻,成了我军心头大患。传统的爆破手段收效甚微,战士们往往付出巨大牺牲却难以撼动敌人的防御。要打破僵局,迫击炮很难起到作用,必须要有更强劲的平射炮。

然而,根据地的困境令人窒息。物资匮乏,尤以优质钢材为甚。经过若干次测试,军工们用土高炉熔炼废旧钢轨,终于制出了合格的炮管,造出了胶东八路军第一门自主研制的平射炮,后被胶东军区司令员许世友将军命名为“牙山炮”。这门平射炮在它的战场首秀——水道据点攻坚战中,展现出了惊人的威力。三发炮弹,就能摧毁一座碉堡。战士们士气高涨,迅速攻克了水道据点,歼灭了守敌,“牙山炮”一战成名。

就在“牙山炮”凯旋的同时,胶东军区后方医院正陷入另一场无声的战役。简陋的手术室里,老军医看着手中卷刃的手术刀和无法严密咬合的止血钳,痛心疾首。没有合格的手术器械,清创不彻底、止血不牢靠,许多本可挽救的战士因感染或失血过多而牺牲。一个个消息传来,像沉重的石头压在器械部领导的心头。

鬼子的钢轨能造“牙山炮”,也许就能造手术刀。攻坚再次开始,但这次的目标更加精细。没有机械设备,一切回归最原始的力量与耐心。

沉重的钢轨被拖回后,先在烘炉中烧得通红。年轻的军工们抡起沉重的大锤喊着号子,汗水如雨般砸在烧红的钢料上,发出“滋啦”的声响,升腾起白烟。那时没有机械设备,全靠人工抡锤拼力气。但是,为了前线战士少流血,大家越干越猛,无怨无悔。他们要将这粗壮的“铁龙”一锤一锤地劈开,延展成适合打造器械的细钢条。每一根合格的钢条,都凝结着超乎想象的汗水与力量。粗钢条被送到更安静的工坊。这里,炉火依然通红,但锤声变得细密。

1946年入伍的刘永循年方十八,回忆起入厂时候的场面,一切仿佛都历历在目。他们在老师傅们的严格指导下,开始了精雕细琢。 小锤、锉刀、简陋的手摇砂轮成了他们的“枪”。

打造一把止血钳,需要将钢料反复烧红、锻打、成型,最关键的是钳口的咬合面,必须严丝合缝。“从一根钢轨变成手术器械,全靠人工锻打。抡锤得成千上万次,厂里的要求一直非常严格,误差超过半毫米就得回炉再造。”2025年4月,在接受记者采访时,97岁的老兵工刘永循说。

在昏暗的油灯下,年轻的军工们用磨得锃亮的简易卡规反复测量,手指被烫出水泡也浑然不觉。一锤一锤地调整,一锉一锉地打磨,直到冰冷的钢铁在他的手中变成光滑、精准、闪烁着生命光泽的器械。

曾被侵略者用来铺设绞杀自由的铁链,如今在胶东军民不屈的智慧与血汗中,被锻造成截然不同的两种神圣武器。一半化作“牙山炮”,喷射出复仇的雷霆,狠狠砸碎敌人的堡垒;另一半则化作“生命之刃”,在寂静的手术室里,以无比的精准和坚韧,温柔地缝合伤口,扼住死神的咽喉。这是战火硝烟中最震撼的传奇:用敌人妄图禁锢我们的钢铁,铸就我们捍卫生命与尊严的双重利刃。炮声隆隆,是向死而生的怒吼;器械轻响,是向生而行的礼赞。

(选自《铁轨涅槃:从“牙山炮”到“生命钳”》)

编辑:王盛利

责编:苗露