编者按:时代需要精神,精神需要传承。

新华医疗于1943年创建于胶东抗日根据地,由抗战时期胶东军区卫生部“器械组”发展而来,由时任胶东军区司令员许世友批示成立,是一家有着80多年历史的“红色鲁企”。目前,新华医疗已发展成为医疗器械、制药装备“双龙头”企业。时光荏苒,代代相传,回望新华医疗的漫漫征途,从一把简单的手术剪,到智慧化消毒灭菌整体解决方案、高能医用电子直线加速器、智能环形在线自适应放疗系统以及BFS等高端医疗器械和制药装备,沉淀了数不清的“新华医疗故事”,“新华精神”引领一代代新华人向光成长。

传承的意义在于更替、继承,将前人的经验、知识、技能、文化等通过某种方式传递给后代,并使其得以延续和发展。而红色传承就是要传承红色基因,赓续红色血脉,把红色基因根植于中国革命和发展建设的伟大实践中。

为大力弘扬“新华精神”,深入探寻新华医疗的血脉之源,速豹新闻网联合新华医疗重磅推出“新华医疗故事”专栏,聚焦新华医疗杰出人物、发展历程,深情讲述他们用血汗、用忠诚、用智慧续写的新华医疗故事。让这一抹红,穿越时空的隧道,绘制一幅幅传承红色基因、赓续红色血脉的壮丽画卷,让“红色新华”精神在新时代闪耀光芒。

速豹新闻网苗露 王盛利 通讯员 李士龙淄博报道:1944 年深秋的胶东山区,夜色沉甸甸地压在村庄的土坯房上。由于敌人频繁扫荡,器械组的厂址已几经搬迁,最终落脚在河南钟家村(今威海乳山市河南钟家村)。王作君蹲在被油灯熏黑的墙角,指尖摩挲着一块白铜残片出神——这块残片是他们制作医用镊时,使用的一块合金材料。

一年前,这位曾在大连铁工厂抡过十二年大锤的汉子,刚被军区从船工队伍里调到这个特殊的工坊。那时器械组只有几个人,他们的工具主要是铁砧、虎钳、锉刀等简单器械,简陋的如同一个铁匠铺一样。虽然工具简单,但是这里的每个人似乎都有着用不完的力气。就是这样的简陋条件下,他们还是不断研制、打造各种器械送到医院和救护所。

王作君和战友们的到来,让器械组“战斗力”大幅提升。随着抗战局势的变化,战斗越来越激烈,根据地军民的伤亡越来越大,部队对器械组的要求也越来越高。

为了能够取出伤员身上的子弹和弹片,急需一批金属镊子。接到胶东军区卫生部下达的任务后,时任器械组组长蔡锦章脸上满是急切,语气沉重却坚定地说:“前线的伤员正等着用咱们做的器械,咱们绝不能让战士们白白流血,不能让医生们没有工具。”这句话深深烙印在了王作君的心头。器械组此前做的竹镊容易腐蚀,也很难用于提取弹片;铁制镊子又易生锈;纯铜材质还带有毒性,这些都无法满足医用需求,必须寻找其他合适的原料替代。

图为军工打制简易医疗器械

1944年4月,蔡锦章前往军区学习,王作君便担负起器械组的领导工作。当时,生产合格的镊子的压力一直笼罩在心头,让王作君夜里辗转难眠,他常常摸着自己满是老茧的手发呆。恍惚间,他想起在大连铁工厂工作时,师傅说过银铜合金的特性,或许能解决镊子的材料问题。

因为缺乏炼钢设备,白铜是那时候制造医疗器械和军工配件的关键材料。而其原料(银、铜)本身就是重要战略物资,敌人的封锁切断了这些物资的流通渠道,导致白铜的获取非常困难。

于是,他们采用各种方式来炼制合金材料,甚至直接采用银铜材料锻打的方式制作一根金属长条。经过若干次的试验,在某一天夜里,他们终于制作出来一根硬度和柔韧度均符合要求的金属条。就是用这根金属条,王作君他们试制出第一把简易医用镊子,之后,他们用硝酸银为镊子镀银,使金属表面具有良好的抗腐蚀性。这在新华医疗的厂史上留下浓墨重彩的一笔,迈出了独立研制医疗器械的关键一步。

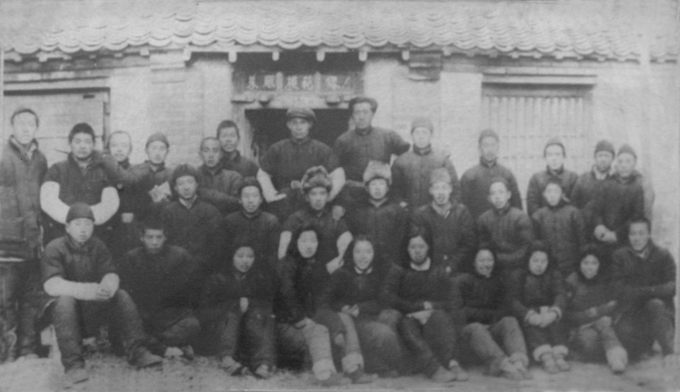

图片为在观水模范个人合影留念。后排左六为王作君。

在1989年出版的《抗日战争时期解放区科学技术发展史资料》中,专门记载了《胶东军区新华制药厂研制医疗器械的情况》一文,文章提到:1944年4月,王作君到械组工作,蔡锦章与王作君试制了银铜合金的镊子。制镊子的材料是银圆和铜圆,用一个每次只能化4两的坩锅熔化,铸成条状后再锻打。接着,他们2人经过反复试验,制成了白铜(镍、锌、铜合金)镊子,既节省了白银,又使器械白亮。”

十年后,已是山东新华医疗器械厂厂长的王作君,在整理旧物时翻出了那块磨得发亮的铜片残角。窗外的淄博市张店厂区里,崭新的器械从流水线上鱼贯而出,阳光透过玻璃窗落在上面,折射出的光与当年河南钟家村的月光竟有几分相似。他轻轻摩挲着白铜片,仿佛还能触到那个夜晚油灯的温度——那簇在烽火中不曾熄灭的微光,早已化作燎原之火,照亮了无数守护生命的黎明。

编辑:王盛利

责编:苗露