编者按:时代需要精神,精神需要传承。

新华医疗于1943年创建于胶东抗日根据地,由抗战时期胶东军区卫生部“器械组”发展而来,由时任胶东军区司令员许世友批示成立,是一家有着80多年历史的“红色鲁企”。目前,新华医疗已发展成为医疗器械、制药装备“双龙头”企业。时光荏苒,代代相传,回望新华医疗的漫漫征途,从一把简单的手术剪,到智慧化消毒灭菌整体解决方案、高能医用电子直线加速器、智能环形在线自适应放疗系统以及BFS等高端医疗器械和制药装备,沉淀了数不清的“新华医疗故事”,“新华精神”引领一代代新华人向光成长。

传承的意义在于更替、继承,将前人的经验、知识、技能、文化等通过某种方式传递给后代,并使其得以延续和发展。而红色传承就是要传承红色基因,赓续红色血脉,把红色基因根植于中国革命和发展建设的伟大实践中。

为大力弘扬“新华精神”,深入探寻新华医疗的血脉之源,速豹新闻网联合新华医疗重磅推出“新华医疗故事”专栏,聚焦新华医疗杰出人物、发展历程,深情讲述他们用血汗、用忠诚、用智慧续写的新华医疗故事。让这一抹红,穿越时空的隧道,绘制一幅幅传承红色基因、赓续红色血脉的壮丽画卷,让“红色新华”精神在新时代闪耀光芒。

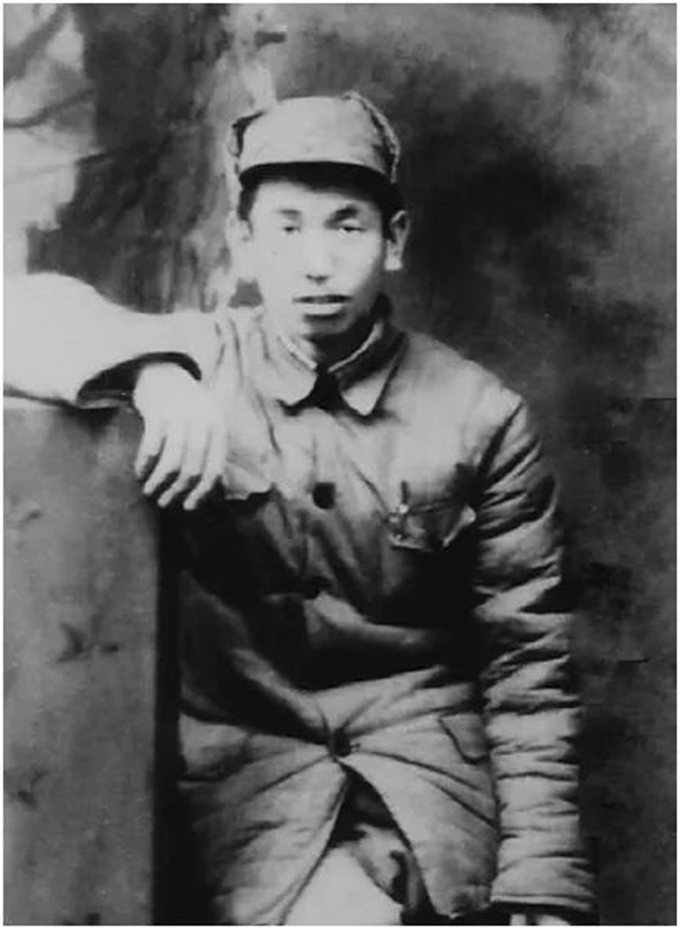

蔡锦章

1943年,军工们在胶东后垂柳村生产的场景,左二为蔡锦章

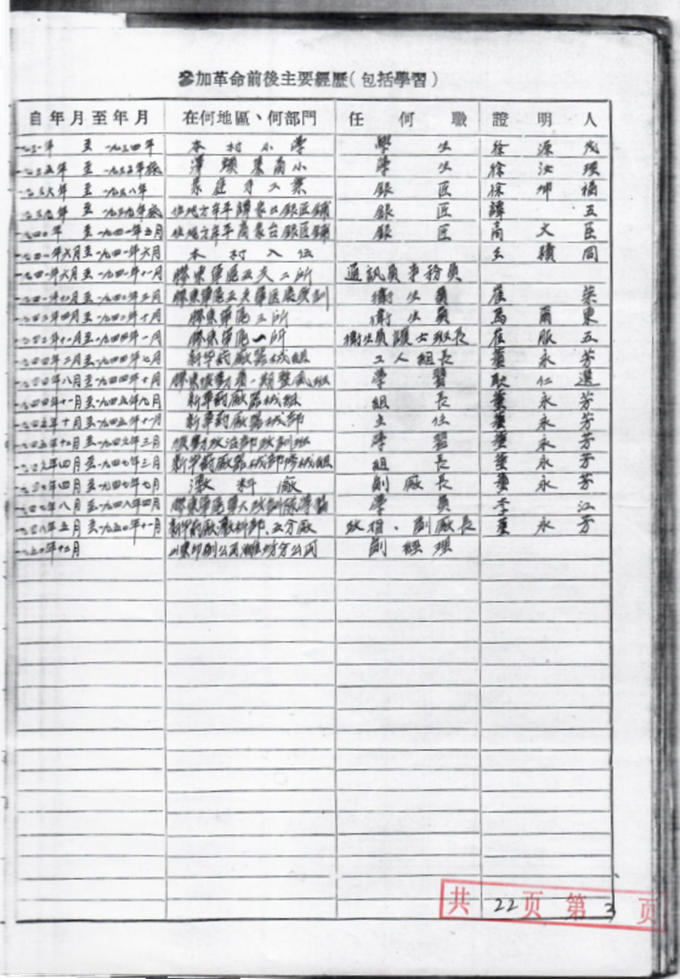

1950年,蔡锦章参加革命前后主要经历表

“曙光牌”商标

速豹新闻网苗露 王盛利 通讯员 李士龙淄博报道:一副银匠担子的担当精神,早已融入一代又一代新华医疗人的血脉,升华为企业最深厚的文化内核。他们接过那副担子承载的使命,在祖国最需要时,发扬战争年代踊跃支前的优良传统,舍小家顾大家,以浓浓厚家国情怀,书写着新时代爱企报国、迎难而上、担当作为的动人篇章。无论是制造精良器械的初心,还是为祖国勇挑重担的忠诚,都始终如那副银匠担子般,坚定地肩负着国家民族的重托与人民的诉求,义无反顾地奉献赤子之心。

胶东烽火:从银匠挑子到军械曙光

在山东半岛昆嵛山麓的贫瘠村落(今威海市文登区泽头镇徐家村),1921年5月29日,蔡锦章降生于一户世代银匠的农家。手艺传家,却难敌时艰。小学肄业后,少年蔡锦章便随父执锤,辗转牟平谭家口、高家台,守着微薄的银匠挑子,在乱世中勉强糊口。

1941年6月,胶东抗日烽火燎原,八路军胶东军区在许世友将军带领下浴血坚持。目睹山河破碎,21岁的蔡锦章毅然放下錾刀,与本村热血青年一同报名参军,投身革命洪流。初入行伍,他是一名普通的八路军胶东军区第五支队卫生二所通讯员。勤勉踏实,使他半年后即被选送至军区五支队军医处受训。结业后,他成为一名卫生员、护士班长,辗转于胶东军区卫生三所、一所。

正是在护理一线,他深切感受到缺医少药、器械匮乏的切肤之痛。面对伤病员痛苦的眼神,银匠的巧思被点燃。没有镊子?他将坚韧的竹片削磨成形;缺了探条、压舌板?竹材在他手中再次焕发生机。这些简陋却救急的“竹制器械”,成为他献给红色医疗事业的第一份赤诚。

临危受命:器械组的诞生与白手起家

1943年冬,胶东抗日根据地陷入空前困难。日伪封锁如铁桶,药品器械极度短缺,威胁着部队战斗力。胶东军区后勤部(卫生部)果断决定:自力更生,建立自己的制药厂。1943年11月,制药组(新华医疗的前身)在牙前县后垂柳村(今烟台牟平区)几间借来的民房中艰难起步。

鉴于蔡锦章的银匠背景和制作竹器械的巧思,他被急调至制药组,肩负起“修造制药器具、研制简易医疗器械”的重任,他毫不犹豫地再次挑起了家传的“银匠挑子”——风箱、手钳、铜砧、小锤,这便是红色医疗器械事业最初的部分“家当”。在乳山东夼钟家村,他成功将有限的银镯料锻打成急需的医用探条,其技艺和用心赢得了军区卫生部领导的高度赞赏,遂被委以重任:专门研制银铜合金(白铜)的简易医疗器械。

“器械组”由此诞生,这便是日后蜚声国内的新华医疗器械厂的源头。在日寇扫荡的颠沛流离中,蔡锦章带领着最初寥寥数人的团队,在乳山河南钟家村成功试制出白铜医用镊。

1944年4月,随着船工出身的王作君加入,队伍开始壮大,工具也添置了铁砧、虎钳、锉刀、烙铁。同年8月至10月,蔡锦章参加了胶东军区后勤部第一期党员整风学习班,思想信念愈加坚定,更明确了为革命事业奋斗终身的方向。1944年11月至1945年9月,蔡锦章继续在器械组担任组长。

淬火成钢:从仿制到突破

1945年春,胶东重镇莱阳解放的喜讯传来,也为器械组带来了转机。缴获的战利品中,大风箱、烘炉、大锤、手摇钻等“重型装备”被充实进来,炉工王喜谦的加入更添技术力量。条件稍具,蔡锦章便将目光投向了更复杂、战场更急需的手术器械——手术剪、止血钳。

然而,原材料从何而来?智慧在困厄中迸发。他们将从敌占区运回的铁路钢轨,置于烘炉上截断、劈开,再经反复锻打延伸成条形毛坯。钳工们屏息凝神,用锉刀精心修整出器械雏形,尾部弯成指圈焊接,两片合拢后用销子铆合固定。每一次锻打,都凝聚着对战友生命的珍视;每一次锉磨,都寄托着胜利的期盼。经历无数次的失败与摸索,钢质的手术镊、剪、钳终于在他们手中诞生!这些浸润着汗水与智慧的“土造”器械,被迅速送往战地医院,在枪林弹雨中挽救了无数战士的生命,成为胶东子弟兵坚实的生命屏障。

曙光初现:“新华”命名与规模化雏形

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。制药厂迁回至牟平县观水村。此时,革命形势明朗,药厂迎来发展契机。大连、烟台等城市的钳工、电镀技工,甚至6名日籍技术人员相继加入,带来新的技术与活力。

同年金秋,一个寓意深远的命名仪式在观水村举行。在胶东军区卫生部政委袁荣的主持下,“新华药厂”正式定名(寓意为“新中国的药厂”),并沿用象征光明与希望的“曙光牌”商标(寓意为“黑暗即将过去,黎明即将到来”)。药厂规模扩大,设立六部一室,蔡锦章出任器械部主任。昔日狭小的器械组,已发展为拥有17人,下设器械、木工、白铁等生产小组。生产设备也从银匠挑子,升级为老式皮带车床、6马力卧式柴油机、1.5马力直流发电机和磨光机。红色医疗器械事业,开始从手工作坊迈向半机械化生产的新阶段。

决战保障:孟良崮前的“生产战役”

1947年春,解放战争进入关键阶段。蒋介石调集重兵重点进攻山东,著名的孟良崮战役即将打响。胶东军区卫生部下达紧急命令:工厂必须在两个月内,突击生产普通医用镊13000把,骨锉、骨锯、骨凿、止血钳、手术刀剪等共计36000余件!任务之艰巨,时间之紧迫,前所未有。

厂长刘浪紧急动员。蔡锦章深感责任重于泰山,这是对前线将士生命的承诺。他团结带领器械部全体军工,喊出了“后方多流汗,前方少流血”的口号。车间里灯火彻夜通明,炉火熊熊不息。电镀组长曲进贤为抢时间,将铺盖搬进工作室,连续奋战三昼夜不下火线。在蔡锦章的模范带头和精心组织下,全体军工迸发出惊人的战斗力,仅用短短20天,便奇迹般地提前、超额完成了全部生产任务。胶东军区卫生部特令嘉奖,授予集体二等功,并颁发锦旗。《健康报》专题报道了他们的事迹,蔡锦章和他带领的“铁军”名扬军区。

战略转移:从胶东山村到鲁中新城

1947年夏,战火再燃胶东。药厂被迫疏散转移,生产一度中断。年底在乳山徐家村重新集结时,蔡锦章带领器械部在一座破旧的大庙内迅速恢复生产。困境中,他主导技术革新,成功试验出手术剪指圈焖模工艺,显著提升了器械质量和生产效率,更节约了宝贵的铜焊料和硼砂,为恢复和扩大生产提供了技术支撑。

随着解放战争节节胜利,药厂迁回观水村并扩大生产规模,增设敷料、玻璃等产品。蔡锦章升任药厂敷料厂副厂长。1947年8月至1948年4月,他进入胶东军区军政大学政训队学习,理论水平和管理能力得到系统提升。1948年5月,他担任新华药厂敷料部、五分厂政治指导员和副厂长,肩负起更重的政治与生产双重责任。

历史的车轮滚滚向前。1948年10月,随着解放区不断扩大,为更好地支援全国解放战争,新华药厂开始进行具有战略意义的搬迁——从胶东腹地的观水村,迁往交通便利、工业基础更好的鲁中重镇、胶济铁路线上的淄博张店。1949年5月,器械分厂全部迁入张店原日资铃木缫丝厂旧址。蔡锦章与同事们以高昂的斗志,迅速整修厂房,安装调试设备,使生产快速恢复。

此时的新华医疗器械分厂,已今非昔比:职工达257人;设立厂办、材料、供给、会计四个管理股室;拥有钳工(两个室)、电镀、炉工、发电、冶金、修理七个生产车间;配备了300KW德国造汽轮发电机组及配套锅炉,不仅自给自足,还向药厂各分厂及张店城区供电。至1949年底,年产量已突破26万把手术器械,并能生产完整的外科、骨科器械包。

从胶东山坳里走出的“银匠挑子”,历经烽火淬炼,终于在张店这片沃土上,成长为人民共和国医疗器械工业的重要基石。

南征北战:忠诚奉献写华章

1950年12月,根据国家建设需要和组织安排,蔡锦章告别了亲手参与创建、并已初具规模的新华医疗,调任山东印刷公司潍坊分公司副经理。纵有万般不舍,他依然坚决服从,这是老党员的忠诚底色。

此后数十年,蔡锦章的工作生涯与国家工业化建设紧密相连。他先后在潍坊柴油机厂、哈尔滨汽轮机厂、哈尔滨市动力公社手工业局、83研究所、东方汽轮机厂等单位担任重要职务,长期负责大型机械设备制造厂的基建工作。无论岗位如何变换,职务高低,他始终信念如磐,忠诚积极,服从分配,兢兢业业。掌管着基建项目与大宗物资,他心如止水,两袖清风,从未利用职权为个人或亲友谋取一丝一毫私利,将“秉公用权”四字诠释得淋漓尽致。

治家治事,刚正严明。1970年,中苏关系紧张,边境阴云密布。蔡锦章毅然将两个适龄的儿子送入军营。临行前,他在油灯下语重心长地讲述家史苦难,殷殷嘱托:“到了部队,要听党的话!严格要求自己,发扬一不怕苦、二不怕死的精神。学好杀敌本领,保卫咱们的国家!”这朴素的嘱托,饱含着一个老党员、老战士对国家最深沉的爱与责任,也成为蔡氏家风最珍贵的传承。

心系新华:赤子情怀贯始终

1979年7月,蔡锦章在东方汽轮机厂光荣离休,享受正厅级待遇。离开了工作岗位,他心中始终牵挂着那个从战火中走来的“孩子”——新华医疗。

2003年,新华医疗迎来六十华诞。厂庆盛典上,一位白发苍苍的老人,在阔别半个多世纪后,重新踏上了这片魂牵梦萦的土地。蔡锦章步履蹒跚却目光如炬,他抚摸着现代化的车间设备,看着琳琅满目的高端产品,听着企业辉煌的发展成就,眼中闪烁着欣慰与自豪的泪光。当年他亲手播下的那颗种子,如今已长成参天大树,枝繁叶茂,硕果累累。

天有不测。2008年5月12日,四川汶川发生特大地震,时在四川的蔡锦章不幸罹难,享年87岁。

蔡锦章同志的一生,是融入民族独立、人民解放和国家建设洪流的一生。他从一个贫苦银匠,成长为坚定的共产主义战士、红色医疗器械事业的开拓者。在极端艰苦的战争年代,他以银匠的巧手、战士的忠诚、党员的担当,于无路处开路,在匮乏中创造,白手起家,奠基了新华医疗的器械基业,为保障部队战斗力、挽救无数革命战士的生命,作出了不可磨灭的历史性贡献。

编辑:王盛利

责编:苗露