编者按:时代需要精神,精神需要传承。

新华医疗于1943年创建于胶东抗日根据地,由抗战时期胶东军区卫生部“器械组”发展而来,由时任胶东军区司令员许世友批示成立,是一家有着80多年历史的“红色鲁企”。目前,新华医疗已发展成为医疗器械、制药装备“双龙头”企业。时光荏苒,代代相传,回望新华医疗的漫漫征途,从一把简单的手术剪,到智慧化消毒灭菌整体解决方案、高能医用电子直线加速器、智能环形在线自适应放疗系统以及BFS等高端医疗器械和制药装备,沉淀了数不清的“新华医疗故事”,“新华精神”引领一代代新华人向光成长。

传承的意义在于更替、继承,将前人的经验、知识、技能、文化等通过某种方式传递给后代,并使其得以延续和发展。而红色传承就是要传承红色基因,赓续红色血脉,把红色基因根植于中国革命和发展建设的伟大实践中。

为大力弘扬“新华精神”,深入探寻新华医疗的血脉之源,速豹新闻网联合新华医疗重磅推出“新华医疗故事”专栏,聚焦新华医疗杰出人物、发展历程,深情讲述他们用血汗、用忠诚、用智慧续写的新华医疗故事。让这一抹红,穿越时空的隧道,绘制一幅幅传承红色基因、赓续红色血脉的壮丽画卷,让“红色新华”精神在新时代闪耀光芒。

图为1945年工厂所在的观水村外景

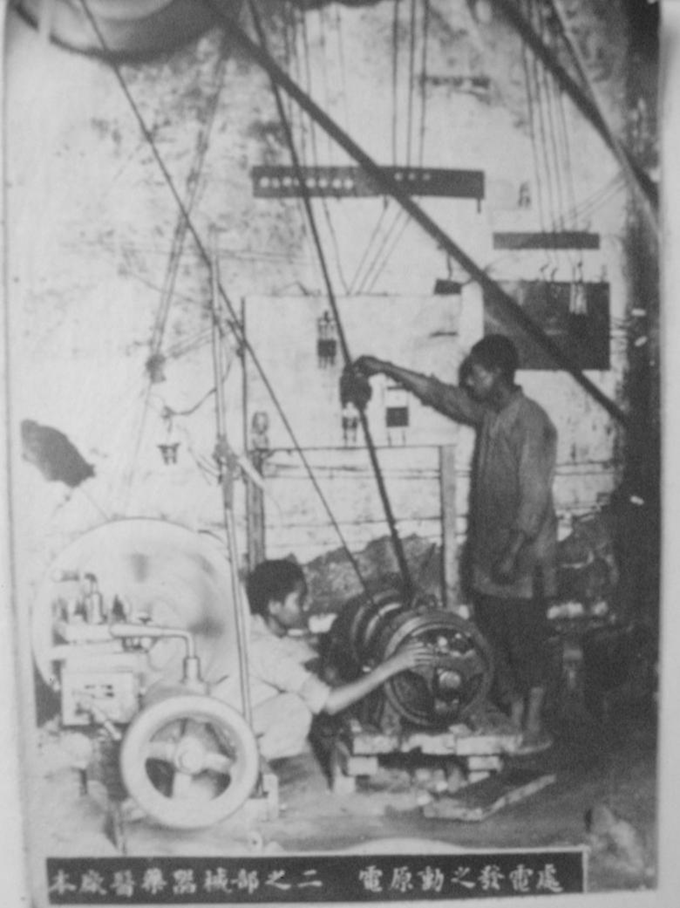

图为1946年,器械部在观水村用直流发电机发电

1947年夏,工厂转移物资的场景

工人在掩埋物资、生产工具

图为1948年10月,医疗器械厂军工们将设备打包准备迁往张店

速豹新闻网苗露 王盛利 通讯员 李士龙淄博报道:战时转移是早期新华医疗人的工作常态,在转移中坚持生产,更是他们刻入骨髓的信念。从 1943 年冬在牙前县后垂柳村(现为烟台市牟平区观水镇后垂柳村)敲响第一声锤音开始,这支由一副银匠担子起家的队伍,便注定要在烽火硝烟中踏出一条颠簸却从未间断的生产之路。

1944年春,日寇扫荡的阴影迫近,器械组被迫撤离后垂柳村,开启了长达六年、八次迁徙的艰辛历程。肩扛简易炉具、模具和仅有的铜料,他们在胶东的丘陵沟壑间负重穿行。当抵达乳山井口村(现为乳山市崖子镇井口村)时,最早的队伍分设了烧酒、丸药、制药、器械4个组。器械组面临无电、缺料的困境时,新华医疗创始人蔡锦章凭借土法智慧,用硝酸银代替电镀,硬将一根根普通铜条,在简陋的炉火中锻造成能救命的医用镊。5月,战火更炽,器械组再次扛起全部家当,在硝烟弥漫的间隙,急行转移至田家村(现为乳山市崖子镇田家村)进行生产。时至11月,队伍又抵达到四面环山、地理位置更安全隐蔽的乳山东夼钟家村(现为乳山市崖子镇东夼钟家村),蔡锦章成功将有限的银镯料锻打成急需的医用探条,而后又转至乳山河南钟家村(现为乳山市崖子镇河南钟家村)与王作君一起夜以继日,反复试验、锤锻,试制出第一把白铜(镍、锌、铜合金)镊子。这把在颠沛流离中诞生的创新镊子,既节省了紧缺的白银,又让器械更加光亮、不易氧化。它的出现不仅刺破了战时物资匮乏的阴霾,更印证着转移从未能阻止新华医疗前辈们从无到有地创造。

希望的火种继续在转移中传递。1945年春天,解放莱阳缴获的大风箱、烘炉、手摇钻等战利品被迅速启用。器械组如获至宝,开始艰难仿制更为复杂的手术剪与止血钳,生产规模在烽火中悄然扩张。8月,器械组扩大为器械部,并下设器械组、木工组、白铁组,人马增至17人。

深山的片刻安宁终究是短暂的,当国民党军队的威胁如阴云般压向根据地,这支肩负生命守护使命的队伍,于当年秋天再次奉命战略转移。9 月进驻牙前县观水村(现为烟台市牟平区观水镇),这是一座被山海环抱、三面环山的丘陵小镇,生态条件十分优越。它背靠老寨山(海拔603米,牟平第二高峰)、英格山,北靠昆嵛山脉余脉,中部为河谷平原,整体呈“簸箕状”地形,沁水河、汉河等穿镇而过,带来了充沛的水源。加之便利的交通条件,这里在解放战争时期迅速成为至关重要的医药保障命脉。

器械部在观水村迎来了历史性转折。1946年12月,工厂调用胶东行署50马力锅驼机、直流发电机、兵工厂20马力柴油机各一台。自此,器械部拉开了机械生产的序幕,开始生产手术刀剪、有钩镊、探针、药匙和消毒器等较复杂产品。这些产品后来成为支援孟良崮战役的坚实力量。

国民党军队在全面进攻受挫的情况下,对陕北和山东解放区改为重点进攻。中共中央华东局要求胶东党政军民充分认识当前的严重形势,树立战胜困难的信心,并从人力物力上大力支援前线部队。同时组织后方机关、学校、工厂、医院人员,一部分向渤海等地区转移;一部分就地疏散隐蔽,以减少损失。新华医疗的先辈们在观水人民群众的帮助下,紧急疏散。带不走的部分设备就地拆卸,连同部分器械原材料,紧急转移到周围山里和河滩上埋藏起来。还有一部分同志发给步枪和手榴弹,做监视敌人和保护物资工作。

胶东是华野的后勤基地,胶东得失关系重大。1947年8月23日,陈毅、粟裕致电谭震林、许世友提到“胶东为我全军军事供应之主要基地……如果敌人向胶东腹地进犯,对我战争供应影响甚大”,在26日的电文中也提到“华野数十万军队之炮弹、炸药及子弹供应,至少十分之七依靠胶东。”

华东野战军组成以许世友为司令员、以谭震林兼政治委员的华东野战军东线兵团,在胶东坚持内线作战。遵照中共中央军委关于“多打中小规模歼灭战,牵制、阻击国民党军,保卫胶东解放区”的指示,历时四个月,歼灭国民党军62720人,其中俘敌26300人,毙敌36420人,彻底粉碎了国民党军对胶东的进攻,收复胶东内陆全部地区,从根本上改变了山东战场的形势,有力配合了中原战场人民解放军的战略进攻,是为胶东保卫战。

在胶东保卫战四个月的惨烈战斗中,新华医疗基本处于停产状态。随着我军在胶河战役、莱阳战役等不断取得胜利,至1947年底,新华医疗同药厂在乳山县许家村(今牟平观水镇许家村)一带集中,不久新华医疗在村里一座大庙内恢复生产。即便是在战斗间隙,新华医疗的先辈们也没有停止创新尝试。在这期间,新华医疗实验成功了手术剪指圈焖模工艺,提高了器械质量和生产效率,解决了大规模生产手术器械的效率问题,节约了大量铜焊料和硼砂。

1948年5月,工厂迎来关键蜕变,器械部正式升格为医疗器械厂,职工激增至220人。崭新的冲床、台钻轰鸣着投入运转,子弹钳、纱布剪源源产出,全力支援淮海战役前线。这家在辗转中顽强壮大的企业,已是我党我军坚实的后方生命线。

1948年10月,一场浩荡的迁徙再次启程。为支援全国解放,建设新中国,上级决定将工厂迁往位于鲁中、交通更为便利的战略要地——淄博张店。三百多公里的路途,承载着告别与希望。在观水村口,工人刘若梅在整装待发的第二批队伍中翘首以盼。崎岖山路的尽头,一个熟悉而蹒跚的身影出现了——她年迈的父亲拖着一条残腿,肩挎小篓,跋涉了几十里山路。篓子里,是尚带余温的熟鸡蛋与金黄的玉米饼子。父亲无言,将沉甸甸的篓子塞进女儿怀里。那篓子里,装的是一个父亲的牵挂,也是成百上千个新华家庭为革命事业、为守护生命火种默默奉献的缩影。

一批又一批的队伍抵达张店时,映入眼帘的是一片战火肆虐后的荒芜景象:日军遗弃的营房墙垣倾颓,马厩的梁柱横七竖八地倒伏在杂草丛中,铃木缫丝厂的旧厂房玻璃尽碎,铁门在风中吱呀作响。但这群历经烽火淬炼的创业者,眼中却闪烁着希望的光芒。他们二话不说,卷起沾满征尘的衣袖,在废墟间挥汗如雨——有人弯腰清理碎砖瓦砾,有人攀上摇摇欲坠的房梁修补屋顶,更多人喊着号子将沉重的机器部件扛进厂房。

1949年6月,当新中国的曙光洒向这片土地时,奇迹已经诞生:曾经满目疮痍的废墟上,崭新的厂房如雨后春笋般拔地而起。车床飞转的轰鸣声与锻锤铿锵的节奏交织成曲,通红的炉火将工人们坚毅的面庞映得发亮,这座重获新生的工厂,正以铿锵有力的脉搏,为新时代注入蓬勃的生命力。

六载烽火,八迁其址。新华医疗的红色血脉,在每一次被迫启程的负重前行中奔涌不息,在每一次转移间隙的炉火旁千锤百炼,在每一件简陋器械中注入救死扶伤的执念。那些在炮火与迁徙中永不停歇的锉刀与铁锤交响,是穿越时空的誓言:守护生命的薪火,代代相传,永不间断。

编辑:王盛利

责编:苗露