编者按:时代需要精神,精神需要传承。

新华医疗于1943年创建于胶东抗日根据地,由抗战时期胶东军区卫生部“器械组”发展而来,由时任胶东军区司令员许世友批示成立,是一家有着80多年历史的“红色鲁企”。目前,新华医疗已发展成为医疗器械、制药装备“双龙头”企业。时光荏苒,代代相传,回望新华医疗的漫漫征途,从一把简单的手术剪,到智慧化消毒灭菌整体解决方案、高能医用电子直线加速器、智能环形在线自适应放疗系统以及BFS等高端医疗器械和制药装备,沉淀了数不清的“新华医疗故事”,“新华精神”引领一代代新华人向光成长。

传承的意义在于更替、继承,将前人的经验、知识、技能、文化等通过某种方式传递给后代,并使其得以延续和发展。而红色传承就是要传承红色基因,赓续红色血脉,把红色基因根植于中国革命和发展建设的伟大实践中。

为大力弘扬“新华精神”,深入探寻新华医疗的血脉之源,速豹新闻网联合新华医疗重磅推出“新华医疗故事”专栏,聚焦新华医疗杰出人物、发展历程,深情讲述他们用血汗、用忠诚、用智慧续写的新华医疗故事。让这一抹红,穿越时空的隧道,绘制一幅幅传承红色基因、赓续红色血脉的壮丽画卷,让“红色新华”精神在新时代闪耀光芒。

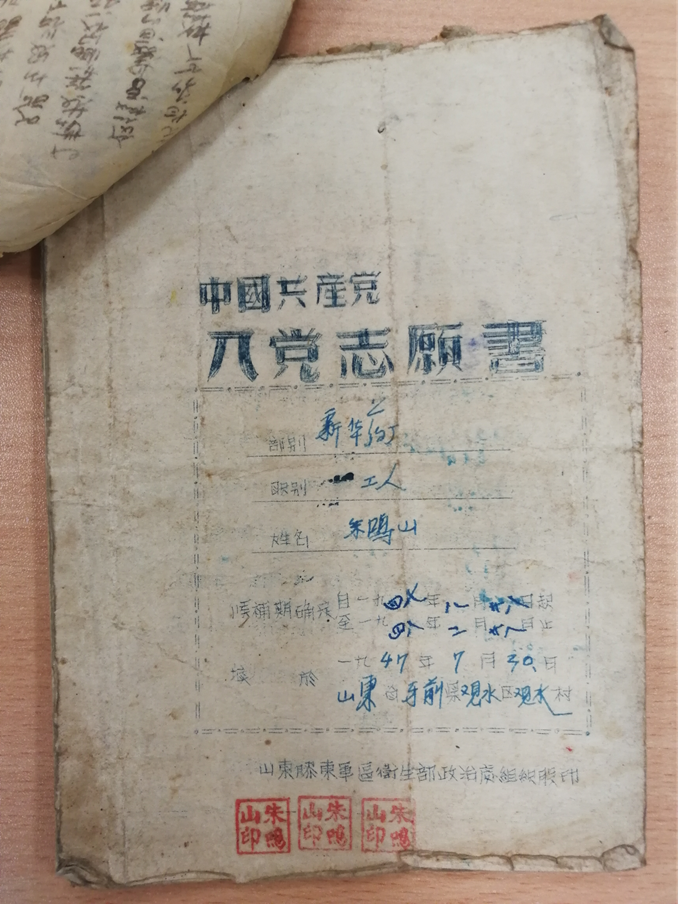

1947年,工人朱鸣山的入党志愿书

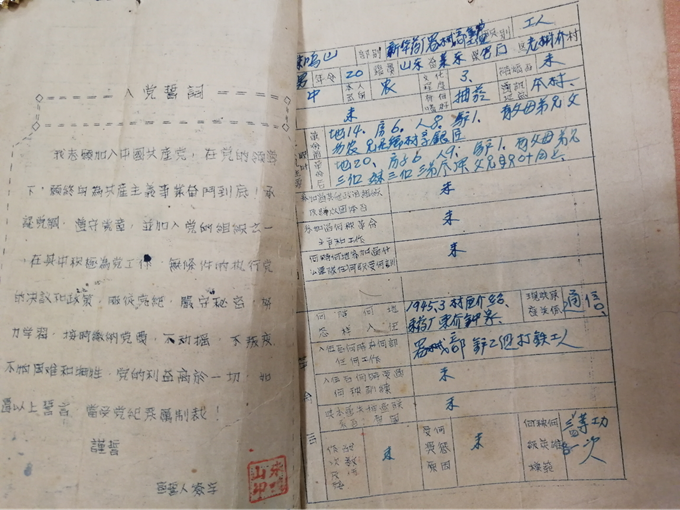

朱鸣山入党志愿书扉页入党誓词

速豹新闻网苗露 王盛利 通讯员 李士龙淄博报道:在新华医疗档案室的幽深处,时间仿佛凝固。这里封存着岁月的呼吸,每一件蒙尘的器物,每一页泛黄的纸张,都不仅仅是历史的遗存,更是无声的讲述者,承载着沉甸甸的回响。指尖轻触,仿佛便能唤醒沉睡的记忆,与过往的灵魂进行一场跨越时空的对话。

淬火新生:一个铁匠的思想蜕变

在众多珍贵的“历史见证者”中,有一份填写于1947年7月30日的入党志愿书,纸张已显脆弱,墨迹却依然清晰。它的主人朱鸣山——一个来自牙前县观水区观水村(今烟台市牟平区观水镇观水村)的普通工人。这份志愿书,在宏大的历史卷轴中或许只是细微的一笔,但正是这一平凡个体在时代洪流中的抉择与坚守,如同深埋地底的矿脉,蕴含着穿透岁月的精神力量,每一次叩问,都是一次灵魂的洗礼。

1945年3月,年轻的朱鸣山经人介绍,怀揣着朴素的谋生愿望,走进了当时的新华制药厂(即新华医疗前身)。他被分配至器械部工作。钢铁的碰撞、炉火的炙烤,构成了他工作的日常。然而,这份充满力量的工作,却曾让朱鸣山内心充满挣扎。他在志愿书中坦诚地写道:“一开始分配到器械部打铁,我还不太高兴……觉得打铁别人都瞧不起,也觉得打铁是耻辱事。”这份“耻辱感”像沉重的枷锁,让他对工作心生不满,甚至消极怠工,“甚至把锤打坏”——那铁锤砸向的不仅是冰冷的铁砧,更是他心中无处安放的迷茫与不甘。

但器械部,这个名副其实的“大熔炉”,不仅锻造着坚硬的器械,更淬炼着人的意志与思想。在集体的氛围里,在党的教育引导下,朱鸣山的思想悄然发生着深刻的蜕变。他逐渐认识到,革命事业这台庞大的机器,需要无数个像他这样的“齿轮”紧密咬合。打铁,绝非低人一等,而是不可或缺的一环!没有他们一锤一锤敲打出的精钢部件,那些救死扶伤的镊子、剪刀、手术器械如何成形?每一次淬火,都映照着他内心的澄澈;每一次锻打,都锤炼着他信念的纯粹。

思想的桎梏一旦打破,行动便有了无穷的力量。朱鸣山迅速端正了态度,像海绵吸水般向技术精湛的老师傅求教。炉火映红了他专注的脸庞,汗水浸透了他粗粝的工装。他不再回避那沉重的铁锤,反而用心揣摩每一锤的力度与落点。很快,他不仅技艺精进,工作做得“出色起来”,更在工友间展现出令人钦佩的品质:乐于分享经验,主动帮助他人,面对“急难险重”的任务,他总是毫不犹豫地挺身而出,扛起最重的担子。他用自己的实际行动,擦亮了“打铁人”的尊严。

锤炼信仰:一支队伍的精神丰碑

当我们回望80多年前的新华医疗,其创业之艰远超今人想象。生产条件异常简陋,技术手段原始粗糙,社会地位更非显赫,“打铁的”甚至带着一丝轻视的意味。然而,正是这样一支由朱鸣山和他的工友们组成的坚韧如钢的队伍,硬生生从手工打制的起点出发,胼手胝足,一步一个脚印,历经了机械制造的轰鸣,最终迈向了今日智能生产的辉煌。这条荆棘密布的跃迁之路,每一步都浸透着奋斗的汗水,必然伴随着无数的动摇与彷徨。但支撑着他们穿越风雨的,是融入血脉的红色基因,是那份对信仰的无比虔诚。

这份虔诚,清晰地镌刻在朱鸣山入党志愿书的扉页——那庄严的入党誓词中:“不动摇、不叛变、不怕困难和牺牲,党的利益高于一切。”这短短数语,重若千钧。它不是空洞的口号,而是朱鸣山们用整个生命去践行的诺言。正是这高于一切、坚如磐石的“党的利益”,化作他们内心最强大的支柱。这支柱,让他们在炉火旁、在困境中,敢于直面一切艰难险阻,将个人的荣辱得失融入集体事业的大江大河。无论是面对物资的匮乏、技术的封锁,还是世俗的偏见,他们心中那簇信仰之火从未熄灭,反而在磨砺中愈发明亮,驱动着他们从一个胜利,走向下一个更伟大的胜利。

在新华医疗的发展史上,目前能查到的关于朱鸣山的资料极少,我们有理由相信他只是若干名普通工人、普通党员中的一分子。他们曾经卑微,也曾经迷茫,可是信仰的力量,引导朱鸣山先后荣立三等功和四等功各一次。这绝非偶然,而是汗水与信念浇灌出的勋章。

拂去历史的尘埃,朱鸣山那份朴素的志愿书,如同一面精神的明镜。它照见的不仅是一个普通工人从迷茫到坚定的心路历程,更映照出那代人以“党的利益高于一切”为准则,将平凡岗位铸就成革命基石的崇高信仰。这份初心,历经八十余载风雨,在新华医疗乃至共和国工业发展的血脉中奔涌不息,提醒着后来者:伟大的事业,从来都是由无数看似平凡的坚守,一锤一锤,锻打而成。

编辑:王盛利

责编:苗露