编者按:时代需要精神,精神需要传承。

新华医疗于1943年创建于胶东抗日根据地,由抗战时期胶东军区卫生部“器械组”发展而来,由时任胶东军区司令员许世友批示成立,是一家有着80多年历史的“红色鲁企”。目前,新华医疗已发展成为医疗器械、制药装备“双龙头”企业。时光荏苒,代代相传,回望新华医疗的漫漫征途,从一把简单的手术剪,到智慧化消毒灭菌整体解决方案、高能医用电子直线加速器、智能环形在线自适应放疗系统以及BFS等高端医疗器械和制药装备,沉淀了数不清的“新华医疗故事”,“新华精神”引领一代代新华人向光成长。

传承的意义在于更替、继承,将前人的经验、知识、技能、文化等通过某种方式传递给后代,并使其得以延续和发展。而红色传承就是要传承红色基因,赓续红色血脉,把红色基因根植于中国革命和发展建设的伟大实践中。

为大力弘扬“新华精神”,深入探寻新华医疗的血脉之源,速豹新闻网联合新华医疗重磅推出“新华医疗故事”专栏,聚焦新华医疗杰出人物、发展历程,深情讲述他们用血汗、用忠诚、用智慧续写的新华医疗故事。让这一抹红,穿越时空的隧道,绘制一幅幅传承红色基因、赓续红色血脉的壮丽画卷,让“红色新华”精神在新时代闪耀光芒。

1948年末,在日本缫丝厂废墟上重建厂房。图为木工工作场景

厂址迁来张店后,为了迅速恢复生产进行动员

1949年4月,新建的钳工车间工作场景

300KW汽轮发电机组

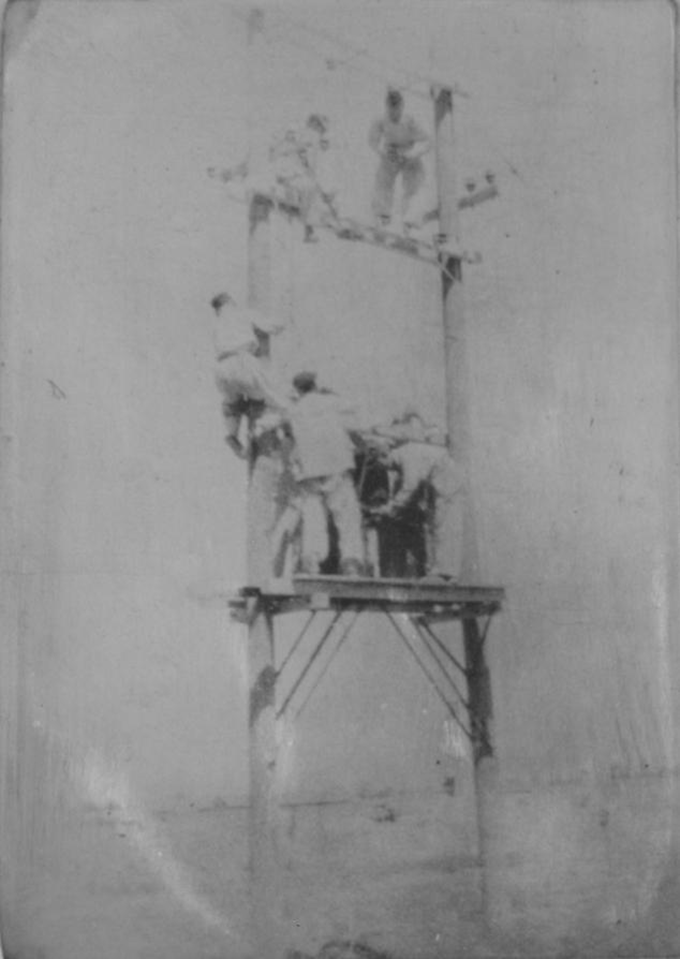

架设电线

速豹新闻网苗露 王盛利 通讯员 李士龙淄博报道:俗话说,万事开头难。从胶东半岛,来到鲁中重镇,器械分厂200多名职工面临着来自各方面的困难。

刘若梅,1928年出生,新华医疗第一任人事股长,14岁就成为村里的民兵,后担任青妇队长,在战争中快速成长。1948年春天,胶东军区后勤部的新华制药厂要扩大生产规模,急需大批骨干。经组织介绍,刘若梅到新华制药厂工作。

回忆起初到淄博的日子,在她的回忆录中,这样记写到:“当时,张店虽然交通比观水要便利很多,但一到晚上就漆黑一片,比观水好不了多少,生活条件也非常简陋。那时候,绝大多数职工都是单身,为尽快投入生产,大家就对日伪留下来的一些旧营房进行了一般性修理,暂栖安身。睡的是通铺、垫的是草席。”

想起初到淄博的日子,回忆都是苦涩的。“1948年的张店,冬天特别冷,寒风凛冽,屋檐下的冰溜子冻得一尺多长,我们每人只发了一捆干草铺在地面,盖上单薄的被子和全部衣服,睡在四面透风的破屋子里。我和刘至荣、苟其玉三人的被子合在一起,晚上挤在一起相互取暖,每天一人轮流睡在中间是最享受的时光。虽然条件十分艰苦,但大伙都干劲十足,没有一个人叫苦喊累。”

在干部职工的一致努力下,用了不到半年的时间,到1949年的6月份,他们就在一片废墟上建起一间间厂房,安装好了机器设备。胶东的全部人马陆续到位,厂里生产初具规模,逐步转入了正常的生产运营。

要生产,就要有电。手工制品还好说,药厂和其他分厂的生产离了电寸步难行。但因为当时张店的发电设备已经全部被敌人给破坏掉了,只能自己想办法尽快解决这一问题。

为此,到张店后刚安顿下来,器械分厂发电室郭运煊等人就加班加点安装“洋设备”。那时候,他们就“淘换”到了一台德国造的300KW汽轮发电机组、两台兰开夏、一台科尼士锅炉。设备安装完毕后,马上就担负起了新华药厂及其各分厂的生产用电及张店部分街道的照明用电任务。这些发电设备1950年正式开始送电后,不但为发展生产提供了宝贵动力,而且结束了生产中以畜力人力为主拉拖扛抬的历史。

电力供应给张店“东半城”的夜晚带来了安谧,给青石板的小路上镀上了一层暖心的银光。电的问题解决以后,器械分厂的200多名职工以更大的热情参加了新华药厂组织发动的深入开展生产立功竞赛活动,以实际行动支援解放军解放全中国。

工人们说:“我们多生产一支药品,就等于给解放军增加一份力量。”大家每日工作10多个小时,你追我赶,忘我劳动。炊事人员为支持一线工人生产,努力改善伙食花样,他们提出的口号是:“同志们加油干,一天不吃重样饭(一天三餐不重样)”。立功竞赛调动了职工的生产积极性,产品产量大幅增加,保证了军需药品的供应,也为迎接新中国的诞生打下了比较好的基础,营造了很好的氛围。

编辑:王盛利

责编:苗露