编者按:时代需要精神,精神需要传承。

新华医疗于1943年创建于胶东抗日根据地,由抗战时期胶东军区卫生部“器械组”发展而来,由时任胶东军区司令员许世友批示成立,是一家有着80多年历史的“红色鲁企”。目前,新华医疗已发展成为医疗器械、制药装备“双龙头”企业。时光荏苒,代代相传,回望新华医疗的漫漫征途,从一把简单的手术剪,到智慧化消毒灭菌整体解决方案、高能医用电子直线加速器、智能环形在线自适应放疗系统以及BFS等高端医疗器械和制药装备,沉淀了数不清的“新华医疗故事”,“新华精神”引领一代代新华人向光成长。

传承的意义在于更替、继承,将前人的经验、知识、技能、文化等通过某种方式传递给后代,并使其得以延续和发展。而红色传承就是要传承红色基因,赓续红色血脉,把红色基因根植于中国革命和发展建设的伟大实践中。

为大力弘扬“新华精神”,深入探寻新华医疗的血脉之源,速豹新闻网联合新华医疗重磅推出“新华医疗故事”专栏,聚焦新华医疗杰出人物、发展历程,深情讲述他们用血汗、用忠诚、用智慧续写的新华医疗故事。让这一抹红,穿越时空的隧道,绘制一幅幅传承红色基因、赓续红色血脉的壮丽画卷,让“红色新华”精神在新时代闪耀光芒。

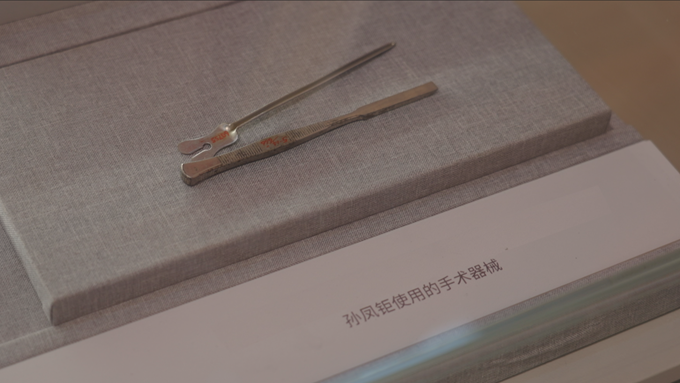

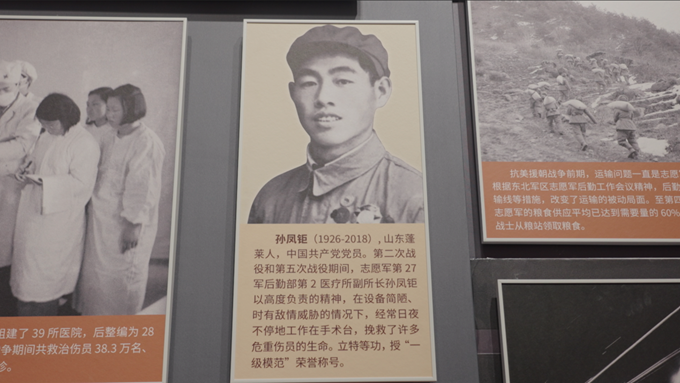

速豹新闻网苗露 王盛利 通讯员 张衍钊 李士龙淄博报道:在中国人民革命军事博物馆内,一套朴素的骨凿与钩状探针静默陈列——这是“军中神医”孙凤钜的“枪”。这位13岁便投身八路军的蓬莱子弟,靠着八路军生产的医疗器械护佑战士们生命,随部队转战南北,在枪林弹雨中救死扶伤,立下特等功勋。镌刻在这套器械上的,不仅有穿透硝烟的医者仁心,还有一段新华医疗的红色传奇。

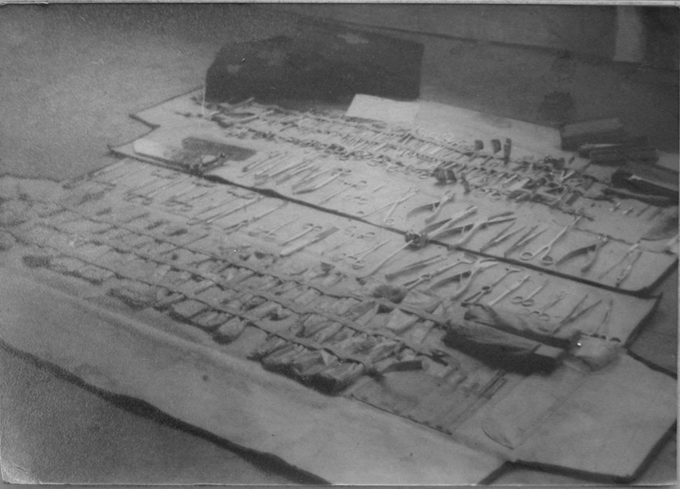

1950年,朝鲜战场硝烟弥漫。新华医疗肩负着为了支援前线的特殊使命,首次完成国内以基础外科器械、骨科器械、腹部器械配套成102件套的外科手术器械包和普通手术器械。这一套凝聚着红色工业初心的“生命工具箱”,随中国人民志愿军雄赳赳的脚步跨过冰封的鸭绿江,奔赴那片冰与火交织的炼狱战场。

同年11月,长津湖战役在极寒中打响。时任中国人民志愿军第27军后勤部第2医疗所副所长的孙凤钜所在的战地医院,白天暴露于敌机轰炸之下,手术只能在暗夜掩护下争分夺秒。他们在民房角落燃起火堆,搭起临时手术台。当一位因肠梗阻休克的战士被抬进手术室时,孙凤钜已连续工作两天两夜。

“准备手术!”孙凤钜的声音打破了手术台前的沉寂。他当即下令安排剖腹手术,打开腹腔后,内部情况错综复杂。但凭借多年积累的战地经验,他精准锁定了病变位置。此时,手中的器械仿佛有了生命,轻巧而坚定地完成切除操作。两个多小时的高强度手术,战士终于脱离了危险,他这才长舒了一口气。

这样的场景,在抗美援朝的战场上反复上演。第五次战役期间,孙凤钜连续手术十余小时后,又发现五名重伤员急需手术。此时敌军炮火已近在咫尺,转移命令紧急下达。“抬着走那是送死!留下,做完再撤!”他的吼声压过了震耳炮鸣。简易手术室在硝烟中再次搭起,五台手术在争分夺秒中完成。当最后一针缝合,医疗队才在冲天火光中紧急撤离。

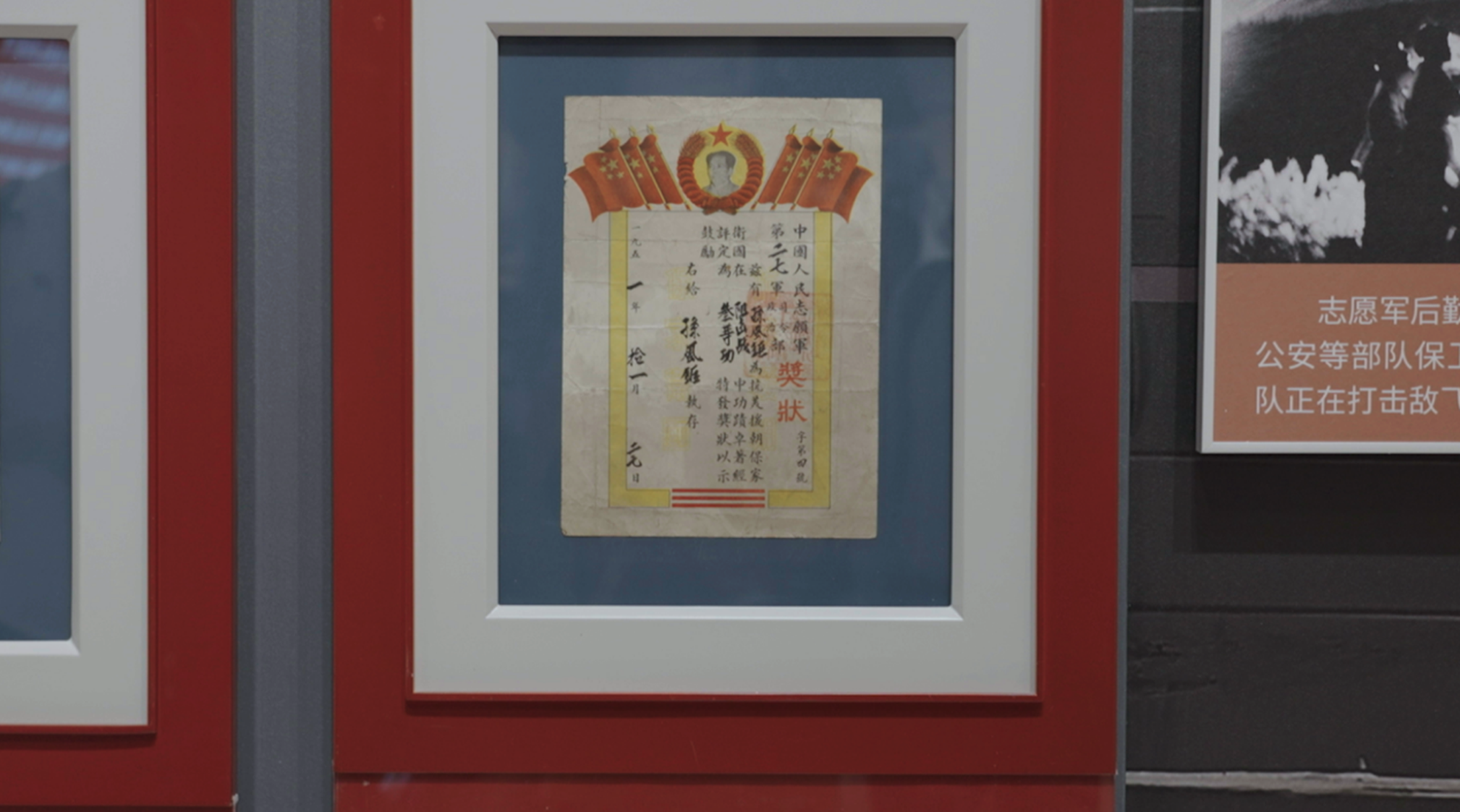

1952年10月,孙凤钜被授予中国人民志愿军“一级模范”、特等功臣,三次光荣受到毛主席等国家领导人接见。那套曾与他共赴生死、在炮火中挽救无数生命的手术器械,最终告别烽烟,走进了博物馆。

从战火中诞生的102件套器械包到现代化医疗器械的崛起,新华医疗血脉中的红色基因在时代淬炼下愈发璀璨。当危难降临,总有一群人披上“白衣铠甲”,在守护生命的无形疆场上冲锋陷阵,义无反顾。而博物馆里那套无言的器械,恰似一枚沉甸甸的勋章,是这场跨越时空的冲锋中最深沉有力的注脚。它同样如一盏不灭的明灯,始终闪耀着光芒,彰显着医疗器械在守护生命的漫漫长路上,那无可替代的关键力量。

中国人民革命军事博物馆内陈列着孙凤钜使用的手术器械

新华医疗为抗美援朝生产的102件套的外科器械包和普通手术器械中的部分器械

中国人民革命军事博物馆内,孙凤钜的人物展板

孙凤钜的立功奖状

编辑:王盛利

责编:苗露