编者按:时代需要精神,精神需要传承。

新华医疗于1943年创建于胶东抗日根据地,由抗战时期胶东军区卫生部“器械组”发展而来,由时任胶东军区司令员许世友批示成立,是一家有着80多年历史的“红色鲁企”。目前,新华医疗已发展成为医疗器械、制药装备“双龙头”企业。时光荏苒,代代相传,回望新华医疗的漫漫征途,从一把简单的手术剪,到智慧化消毒灭菌整体解决方案、高能医用电子直线加速器、智能环形在线自适应放疗系统以及BFS等高端医疗器械和制药装备,沉淀了数不清的“新华医疗故事”,“新华精神”引领一代代新华人向光成长。

传承的意义在于更替、继承,将前人的经验、知识、技能、文化等通过某种方式传递给后代,并使其得以延续和发展。而红色传承就是要传承红色基因,赓续红色血脉,把红色基因根植于中国革命和发展建设的伟大实践中。

为大力弘扬“新华精神”,深入探寻新华医疗的血脉之源,速豹新闻网联合新华医疗重磅推出“新华医疗故事”专栏,聚焦新华医疗杰出人物、发展历程,深情讲述他们用血汗、用忠诚、用智慧续写的新华医疗故事。让这一抹红,穿越时空的隧道,绘制一幅幅传承红色基因、赓续红色血脉的壮丽画卷,让“红色新华”精神在新时代闪耀光芒。

速豹新闻网苗露 王盛利 通讯员 张衍钊 李士龙淄博报道:中国人民解放军军事医学科学院,是个戒备森严的去处。除了大门有岗哨之外,每个独立的小单位,也有岗哨。通行证按颜色分区域,一般人员不允许串岗。尽管如此,但对于新华医疗器械厂来的客人则待为上宾。不仅食宿优待,还发给了特别通行证,他们可以根据需要到军事医学科学院院内的任何一个下属单位。

用于临床——首次飞跃

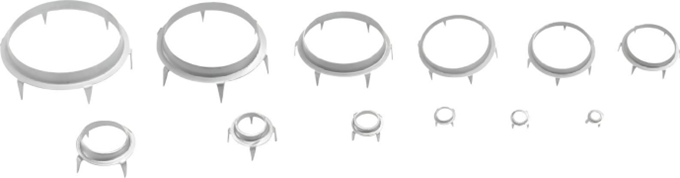

在这里,供做实验用的动物,那可是应有尽有,无需像在淄博那样为买狗而发愁了。来这里的目的极其明确,就是对这制成的8套73—1型血管吻合器,做急性动物实验,每套12个规格,件件试验。把狗身上的胸腹、四肢上的各种粗细血管切断以后,看试验能不能立即接起来。发现每一件的微小问题,随时由赵海、刘业禄加以处理。

这是一件枯燥的差事。实验人员天天在狗身上消毒、麻醉、开口,加止血夹夹住割断的血管两端,再精细地把割断的血管两端的血管壁,挑挂在吻合轮上,用吻合钳使之抱合起来。观察血管的连接状况,松紧如何,渗不渗血,测量、记录下数据,缝合伤口,如此重复若干次。枯燥是枯燥,但他们也常常共同享受着成功之后的喜悦。

吻合器上的吻合轮,是最精细的部件,不仅加工精度要求高,而且使用的材料是导弹上用的稀有金属钽,价值比黄金还贵。因为吻合轮要求太精细了,只好由军事医学科学院出面请北京手表厂协助加工。有一天,李乃宦发现过去加工的吻合轮,变成了绿色。他请来刘英炳共同分析,确认是一种氧化膜,如不除掉,任凭这种氧化了的吻合轮留在肌肉内,肯定是有害的。为此,两人带上吻合轮乘车去了北京有色金属设计院求援。

设计院的工程师热情接待了他们,并立即动手,变戏法一般很快除掉了吻合轮上的氧化层。从那个时候起,李乃宦头脑里又闪过了一个念头:比黄金还贵重的稀有金属钽,时间一长还会产生氧化,怎么办?能不能用别的金属替代?

一个多月过去,8套血管吻合器上的各12个规格全部过关。淄博的3位客人,也准备打点行装返回单位了。临行前一天的晚上,刘英炳以及参与试制的四、五位军人,来到了李乃宦等人住的房间,有的提酒,有的端菜:“今天,咱们开一个狗肉宴庆祝完工,大家开怀畅饮!”

用饮酒欢聚来洗却一个多月的疲劳,自然是一桩美事。于是大家落坐,学着郑板桥饮白酒、吃狗肉的癖好,畅谈畅饮起来。在酒醉饭饱之后,刘英炳掏出火车票递给李乃宦:“车票已购好,但时间不是明天,而是后天。明天全院开运动会,请3位赏光。”

李乃宦说:“我们是外来户,怎么能参加你们的运动会?再说,我们几个人跑不快,跳不高,力不从心呀。”刘英炳说:“放心。你这身高一米八,体重近二百斤的北方大汉,参加拔河岂不一个顶俩?一切都安排好了,你们三位都是我们第一研究所的选手。”

“好吧,那就恭敬不如从命了。”

参加完运动会,在李乃宦3人踏上归途的时候,军事医学科学院已与几个解放军野战医院和山东、青岛、吉林、哈尔滨等几个医科大学的附属医院联系妥当,请他们将血管吻合器用于临床,作好记录,提出意见,等待一年半以后召开座谈会,汇集情况,研究改进。

改结构换材料,73—2型成功再飞跃

在73—1型血管吻合器用于临床试验的时候,新华医疗器械厂的领导和职工们对血管吻合器的研究试制并没有住手。一方面,厂里把曾经做过党的宣传工作的文晓,从技术后防车间调至一车间担任党支部书记,以加强对血管吻合器试制工作的领导;另一方面,技术人员们也都在开动脑筋,为完善血管吻合器尽力。曹尚德以其专业医疗器械设计人员的锐利眼光,特别是凭借了他设计过手部外科器械等多种医疗器械的经验,早就洞察了73—1型血管吻合器存在着的不足之处。这主要是用力间接操作复杂,器械还不够轻巧,安全间隙并未固定下来,仍需凭使用吻合器的外科医生的经险加以调整等等。

怎样解决这些问题?成了曹尚德日思夜想的主要课题。多年来,他养成了晚睡早起的习惯,晚上是他的自学时间,但这个阶段他把自学也放弃了,查资料,画草图,看看不理想就毁了重来。清晨,他和古人讲的“闻鸡起舞”差不多,早5点起床洗漱后,照例是陪他爱人作户外锻炼。看上去,他与爱人是迎着朝露,同走同行,像是在一起锻炼身体,而其实曹尚德正在利用这个记忆上的黄金时刻,不是背诵英语单词,就是思考他的医疗器械设计。这一段时间,他的心思自然集中到血管吻合器的改进问题上了。1976年夏初的一个早晨,曹尚德陪着爱人王平刚走出宿舍区没几步,脑子里智慧之光一闪,像突然来了灵感似的,兴高采烈地对爱人说:“我想起来了,想起来了!今天不能陪你了……”

这句没头没脑为话弄得王平如坠云里雾中,忙问:“你想起什么来了?”“合起来,分开。”曹尚德的回答更加没头没脑。王平更加莫明其妙:“你这是说的什么呀?”

“你自己去锻炼吧,我得回家。”说着扭头就往回走。王平迟疑着也不敢向前走了。怎么啦?是着了魔还是神经出了毛病?她只好尾道着曹尚德往回走。回到宿舍,房内的光线还很微弱,曹尚德扭开台灯,便专心致志地画起了草图,整整忙了两个多小时。

他这个草图,是对73—1型血管吻合器在不改变原理的情况下,做了较大的结构上的改进。他和爱人没头没脑说的那句“合起来”的话,是把原来的吻合钳、吻合头合而为一,改成吻合夹;他说的“分开”,就是把原来的吻合钳,改成了抱合钳。这样不仅解决了器械本身的轻巧问题,还免除了手术前后的安装拆卸。操作方便了,手术中的用力直接了,其安全可靠性完全来自器械本身,而不依赖操作者的经验了。

吻合夹

吻合轮抱合钳

对于曹尚德提出的这个改变结构的设想,人们褒贬不一,肯定与否定的意见并存。因为与曹尚德一样为血管吻合器的改进而耗费心血的并不乏其人,李乃宦也提出了绞链式的设想。工人出身的车间技术主任张风安与车间支部书记文晓交换意见后,表示了独到的见解,他说:“对于设想和草图不能毫无根据地加以肯定和否定,最好的办法还是按照各自的设想和草图都做出一个样品来试试看!”

曹尚德补充说:“这样好,我可把草图和设想再给刘英炳主任寄去,听听他有什么意见。”

这时,刘英炳已回到了位于重庆的第三军医大学,在野战外科研究所继续其血管吻合器的研究工作,当他接到曹的来信后,很快回信给予了极大的支持。

1976年,是中国多灾多难最不平凡的一年。而这年的10月,随着祸国殃民的“四人帮”的彻底垮台,又成了整个中国历史上最辉煌的月份。十分凑巧并且十分荣幸的是新的一代血管吻合器,亦即13年后荣获国际大奖的73—2型血管吻合器,恰恰就是在这个举国欢腾的月份里开工试制的。

73—2型血管吻合器械

新华医疗器械厂从领导到职工,又是一次总动员。高层次的技术人员张顺兴,直接动手搞工装模具刀具的设计;技艺高超的工人出身的一车间副主任张绪增和高级技术工人王振平直接动手搞加工。这段时间内,第三军医大学的驻地重庆和新华医疗器械厂的驻地淄博,两个城市之间,几乎成了一条“热线”。为了新一代血管吻合器的研制,不但技术人员和技术工人你来我往进行技术切磋,连一些搞模具的女工如徐淑祯、张桂英等也到了重庆,去实地学习精密度甚高的吻合轮制造工艺。恰在这时,供应钽材的宝鸡稀有金属研究所工程师唐敦湘,书面提出建议,由稀有金属钛代钽,不仅价格便宜,且无氧化之弊,这与李乃宦的想法不谋而合。从此,李乃宦除了继续探索安全间隙的数据以外,还加了个任务,在动物实验中作钛轮在动物体内的生理实验。

钛吻合轮

经过约半年时间,新一代血管吻合器的样品,终于制出来了。1977年5月,第三军医大学邀请了用73—1型血管吻合器作临床实验的各医疗单位的外科大夫座谈,评价73—1型的优缺点。这几个作临床试验的单位,一年多的时间共在26个伤员身上吻合了30条血管,全部成功;同时也指出了器械本身的不足之处。提出的这些不足,恰恰与曹尚德的看法基本相同。参加座谈会的新华医疗器械厂代表李乃宦,将他们制成的新一代血管吻合器样品亮了出来,并当场作了动物实验,与会者纷纷拍手叫好。从此,73—2型替代了73—1型。从1978年开始,用73—2型血管吻合器在10余个医疗单位用于临床试验,总共吻合了24个病人的50条血管,无一例失败。

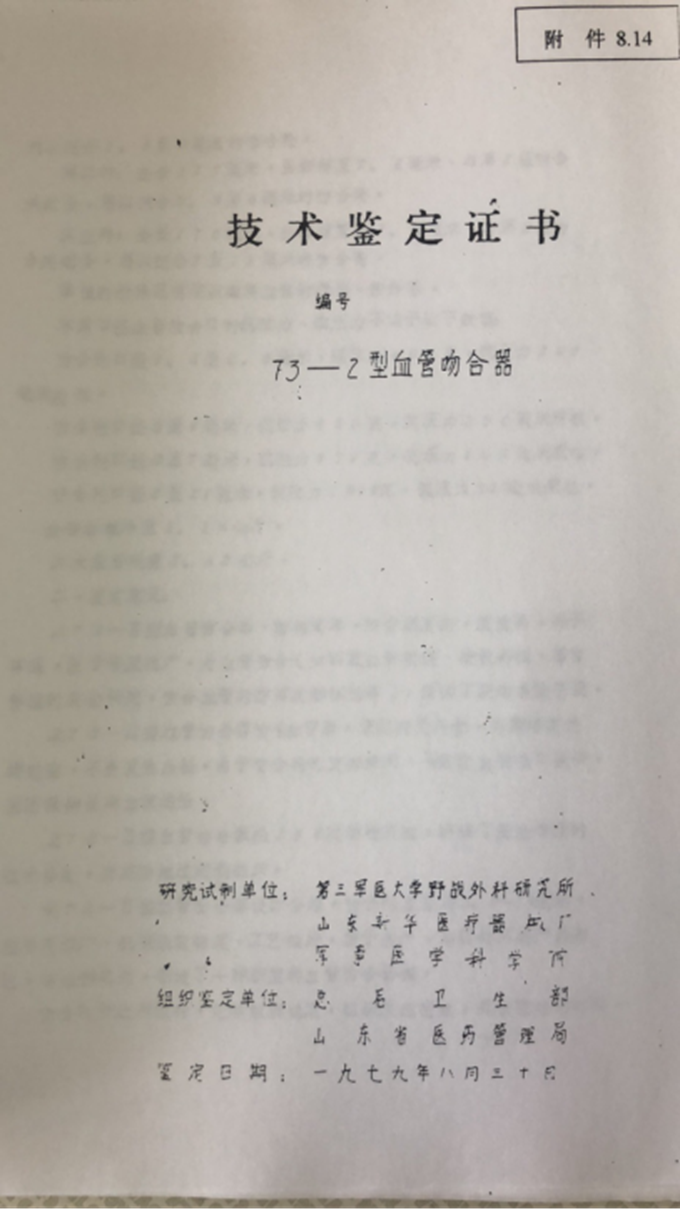

1979年8月30日,中国人民解放军总后勤部、卫生部和山东省医药管理局联合在济南组织了共有24个单位50余位专家学者参加的对73—2型血管吻合器的鉴定会。会上,刘英炳作了《73—2型血管吻合器设计试制、实验和临床应用》的综合发言;曹尚德作了《73—2型血管吻合器与国外同类产品性能对比》的报告;李乃宦作了《73—2型血管吻合器试制总结》。因为这几个报告中配合了幻灯片、图片讲解,显得格外鲜明、生动、清晰、明确,特别与国外同类产品的对比,使与会者一目了然,有对比,有鉴别,再加上各医院临床应用的体会汇报,使与会的专家学者很快取得了一致的鉴定意见。在5条鉴定意见中,除分别概括了73—2型血管吻合器的8项优点之外,并着重加上了“与国外同类产品相比,有独到之处,创造了一种新型的血管吻合器械”这条关键性的意见。

73—2型血管吻合器的技术鉴定证书

从73—2型血管吻合器正式通过鉴定的1979年上溯80年,血管断裂乃是世界上的“不治之症”。1903年,法国和美国专家合作发明用针线缝合血管的技术,被公认为是造福人类的重大贡献,获得过当时的诺贝尔奖金。今天,是中国人民用自己的智慧和技术,否定了血管缝合术,用机械方法代替了手工操作。缝合一条血管必须是技术高超的外科大夫最少费时三、四十分钟,缝合之后的成功率也仅仅有30%~50%,而73—2型血管吻合器,只要根据断裂血管的粗细,选取某一种规格的器械,一般外科大夫只用两三分钟就能吻合,而且保证血流畅通,不会出现像缝合术中因缝线在血管内壁造成血流阻塞导致血管坏死的现象,其成功率达到了100%。因此,由第三军医大学野战外科研究所第三研究室、山东新华医疗器械厂和军事医学科学院实验仪器厂3个单位署名联合进行的这项发明,获1980年中国人民解放军总后勤部的科研成果一等奖和国家发明三等奖。从那个时候开始,73—2型血管吻合器就成了山东新华医疗器械厂的定型产品,批量生产,供应解放军各野战医院和国内各医疗单位使用。1981年,此产品又连续获得两个奖项,一是被评为山东省优质产品;二是血管吻合钛质吻合轮被山东省医药管理局授于科研成果一等奖。

1985年4月申请国内和国际专利。1988年11月获国内专利权。在有数万种发明专利产品参加的世界发明技术博览会上,不仅获得国际专利,还获得了银杯大奖。

“山城”来客,由合作到联合

73—2型血管吻合器获国际大奖只有一人署名,在新医疗器械厂引起了一场小小的风波,参加研制的诸多人的淡然态度,又很快将风波平息下来。过了半年,也就是1980年冬季的一天午后,曹尚德正在他的办公室翻查着一本列车时刻表时,门外走进一个人来。

“曹工,您好。”

曹尚德抬头一看,赶忙离座上前,一边热情地握手,让坐,递烟,倒茶,一边说:“我刚刚收到电报,正要去车站接你们哩!”来者是第三军医大学教授刘英炳的研究生尹志勇。他对于曹尚德的热情接待,一边表示感谢,一边说明走得匆忙,临上车才发的电报,结果是人与电报同时到达了。他说:“一出淄博站,刘教授和葛主任已直接到鲁中宾馆了,他叫我来找您去宾馆见面。”

曹尚德把尹志勇送走后,以极快的速度,将三医大野战外科研究所所长葛伦一行3人已到淄博的情况向厂领导作了汇报,并按领导的意见,最先会见了山城——重庆客人。后又通过淄博市政府秘书长向分管副市长作了汇报。待曹尚德办完这些事以后,回家时已近午夜。

第二天,王义厂长专程到宾馆将客人接到厂里。淄博市政协副主席王裕民受分管副市长曹钟书的委托,与淄博市科委负责人也同车到厂,与重庆客人会面。宾主寒暄之后,刘英炳教授先后通报了73—2型血管吻合器在美国纽约获国际大奖的盛况,并着重介绍了第13届世界发明技术博览会秘书长克莱曼对血管吻合器约高度评价。他们说,克莱曼之所以称血管吻合器“不可思议”,就在于器械本身的发明奇特和构造简单。

说到这里,王义厂长不无遗憾地插话道:“可惜我们厂里上上下下,偏偏失误在这个构造简单上。不少同志对某种器械的评价,往往只从构造是否复杂、技术是否尖端上定高低,是大错特错了。”

这时,刘英炳趁机向市、厂领导解释了为什么获国际大奖只有第三军医大学他一人署名的问题,他说:“1985年我们先是口头,后又以正式函件,请新华医疗器械厂与我们共同署名申请国际专利,并请贵厂分担4000美元的专利申请费。可惜后来我们收到的却是贵厂放弃专利权的正式函复,对此我们深表遗憾。”

听了刘英炳的话,王义厂长慨然地回答说:事情丝毫怨不得你们。说真的,当时一方面我们确实没有外汇;另一方面就是我刚才说的,失误在于没有认识到从手工缝合血管到机械吻合血管这一划时代的意义……

王裕民副主席接话说道:“王厂长说得对。过去的事不提了。大家都知道,他们这个厂是在抗日战争为炮火中诞生的,一开始是一个军工单位,习惯于默默地对抗日战争的奉献,几十年来他们从没丢掉老军工的光荣传统。血管吻合器虽然可以用于和平时期,但其最主要为作用还在于战时对伤员的救治,他们为此出力,这也正是说明军工精神仍在这里闪闪发光。”

刘英炳教授频频点头深表赞同:“前几年我们两个单位的合作,可说是亲密无间,因为目标一致嘛!在血管吻合器的研究方面,新华医疗器械厂的领导、职工和技术人员确实立下了不可磨灭的汗马功劳,贡献是突出的。”

王义厂长补充说:“这一点党和国家已给了我们很高的荣誉。从1985年开始,国家就把我们厂列为‘七·五’期间全国重点支持技术改造的企业之一。至于参与血管吻合器试制工作的有关技术人员,也都得到了相应的荣誉。李乃宦晋升为高级工程师,1984年被评为淄博市优秀科技人才;曹尚德设计的多种医疗器械多次获奖,并光荣地加入了中国共产党,1985年还获得了全国总工会授予的技术革新能手称号和‘五一’劳动奖章,1986年被评为山东省劳动模范,1987年被评为淄博市专业技术拔尖人才,1988年又被评为齐鲁科技精英……”

野战外科研究所所长葛伦最后站起来,一边向王义厂长表示祝贺,一边转向淄博市的领导们说:“我们这次到淄博,除了通报获奖情况以外,主要还是研究我们两家如何进一步合作,把血管吻合器打入世界、开拓国际市场的问题,这一点还请淄博市、新华医疗的领导大力支持。”

经过协商,初步确定了由两家联合,建立一个新的经济实体,承担血管吻合器科研、生产和向国内外销售等一整套的任务。这个经济实体设在淄博市内。对此,王裕民副主席代表曹钟书副市长表示:“我们将不遗余力地予以大力支持。”

目前,73—2型血管吻合器这一划时代的医疗器械早已在全世界推广,为全人类造福。

编辑:王盛利

责编:苗露