编者按:时代需要精神,精神需要传承。

新华医疗于1943年创建于胶东抗日根据地,由抗战时期胶东军区卫生部“器械组”发展而来,由时任胶东军区司令员许世友批示成立,是一家有着80多年历史的“红色鲁企”。目前,新华医疗已发展成为医疗器械、制药装备“双龙头”企业。时光荏苒,代代相传,回望新华医疗的漫漫征途,从一把简单的手术剪,到智慧化消毒灭菌整体解决方案、高能医用电子直线加速器、智能环形在线自适应放疗系统以及BFS等高端医疗器械和制药装备,沉淀了数不清的“新华医疗故事”,“新华精神”引领一代代新华人向光成长。

传承的意义在于更替、继承,将前人的经验、知识、技能、文化等通过某种方式传递给后代,并使其得以延续和发展。而红色传承就是要传承红色基因,赓续红色血脉,把红色基因根植于中国革命和发展建设的伟大实践中。

为大力弘扬“新华精神”,深入探寻新华医疗的血脉之源,速豹新闻网联合新华医疗重磅推出“新华医疗故事”专栏,聚焦新华医疗杰出人物、发展历程,深情讲述他们用血汗、用忠诚、用智慧续写的新华医疗故事。让这一抹红,穿越时空的隧道,绘制一幅幅传承红色基因、赓续红色血脉的壮丽画卷,让“红色新华”精神在新时代闪耀光芒。

速豹新闻网苗露 王盛利 通讯员 张衍钊 李士龙淄博报道:徐州南郊凤凰山麓,淮海战役烈士纪念塔在烈日下默然矗立。塔身镌刻着毛泽东同志题写的塔名,塔基两侧的浮雕无声诉说着往昔:一侧是战士冲锋陷阵的决绝姿态,另一侧是人民肩扛手推、支援前线的磅礴图景。讲解员的声音穿透热浪,传入耳畔:“88.1万辆支前小车若首尾相连,能从北京一路排到南京。”这钢铁洪流般的数字深处,承载着山东人民的热望——新华医疗前辈们千锤百炼的手术器械,正随着这滚滚车轮,日夜奔赴炮火连天的淮海前线。

淮海战役纪念塔航拍

1948年深秋,新华医疗的搬迁队伍在牟平通往张店的路上艰难跋涉。咯吱作响的木轮车上,除了几台车床和铁皮工具箱,还有工人们用棉被裹紧的生产图纸。根据上级指示:分批搬迁,既要搬迁也要维持生产,以备战场急需。 11月6日,淮海战役的炮声震动了中原大地,初到张店的新华人接到十万火急的任务:立即生产子弹钳、纱布剪等系列手术器械!原有的任务已经非常重,再加上新任务,沉重的考验开始了。

眼前的厂房,是在原日军兵营废墟上建起来的,不过是几堵残墙围着的露天场地;手里的设备,也只是从搬迁板车上卸下来的几台简陋机器。至于传统手术器械,军工们勉强能加快组织生产,但子弹钳和纱布剪既无图纸,又缺工艺,甚至没有人见过实物。面对毫无头绪的器械制作,负责试制的小组日夜钻研。

在“一切为了前线!”“我们多流汗,战士少流血!”的号召下,一场与死亡竞速的特殊战斗打响。

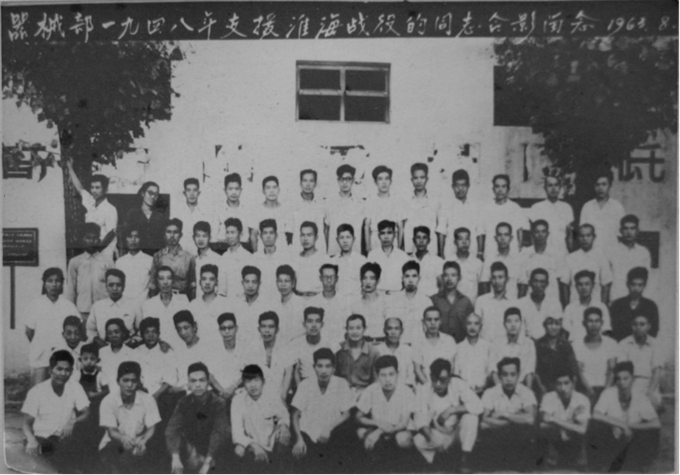

1948年,新华医疗支援淮海战役的同志合影留念(于1963年8月补拍)

在胶东,维持生产的队伍日夜奋战,保障器械生产。他们与从胶东出发运送物资的支前队伍紧密配合,全力以赴支援前线。此时,胶东是淮海战役的大后方,承担了大量的军需、医药、物资生产和运输任务。

在淮海战役纪念馆中记载,淮海战役支前任务,胶东共动用民力12.9万人。其中,胶东海阳县民兵5连在转运物资任务中表现突出,圆满完成任务,荣获 “模范担架连” 称号。新华医疗所产器械与其他物资一起,从胶东出发,由支前队伍送往前线。他们始终秉承“部队打到哪里,医疗设备就供应到哪里”的目标,克服一切困难保证生产供应。

淮海战役纪念馆内陈列的海阳县民兵5连的珍贵照片

为保证持续生产,厂里规定每人每日工作不超过十小时。可总有工人深夜返回车间,借着微弱的油灯继续敲打。厂里只好限额发放灯油以强制休息,工人们却默默掏出微薄的津贴,凑钱买回灯油。直到一天,一位同志带回一包蜡烛,大家发现烛光远比油灯明亮,简陋的工作室瞬间被一种更炽热的工作氛围点燃。

就在这股干劲里,更大的难关接踵而至。最冷的几日,井台冻成冰坨,水井被溃逃的敌人填死。工人们抡起镐头,在冻得梆硬的荒原上奋力掘井取水。辘轳是现做的,粗糙的井绳深深勒进冻僵的手掌;没有胶鞋,双脚踩在冰上很快失去知觉;没有手套,浸在冷水里的双手裂开一道道血口。炊事班的同志为支援生产,也动员起来,提出朴实而响亮的口号:“同志们加油干,一天不吃重样饭!”这是他们倾尽全力的犒劳。军工们就在这冰与火交织的绝境中日夜钻研、试验,最终成功试制出子弹钳和纱布剪,并实现了批量生产。

展柜中展示着新华医疗在支援淮海战役时期生产的医疗器械

整整四个月昼夜不息。当最后一批器械打包启运,报表上的数字无声诉说着这场后方战役的壮烈:超额完成急救包96万多个、药用纱布25万米!在淮海战役胜利的号角声中,集体二等功的喜报飞抵张店。就是在这样一穷二白又陌生的地方,新华医疗人创造了属于他们的辉煌。而这一战,恰恰是他们立足淄博的第一战,在承前启后的日子里,他们用战功擦亮“新华”的金字招牌。

淮海战役,60万解放军歼敌80万辉煌战果的背后,也有那支默默无闻军工队伍的身影。他们自己买灯油照亮车间,用蜡烛照亮黑夜、用血肉对抗严寒,他们以最原始的工具,在后方筑起了一道坚实的生命防线。践行着“部队打到哪里,我们的器械就供应到哪里”的铮铮誓言。

硝烟散尽,新华医疗的器械虽已数次迭代更新,但每当国家出现危难,总有一面精神旗帜猎猎作响。那旗帜上,凝结着1948年寒冬摇曳的烛火,镌刻着赤诚的誓言:人民生命的防线,永远在我们肩上。

编辑:王盛利

编辑:苗露