(北京)文清

我国著名作家、文学翻译家、当代辞赋家王金铃先生,历经6年酝酿准备所创作完成的注释版《冬奥赋》,由新华出版社近期出版,并于10月16日在京举办了“王金铃《冬奥赋》作品研讨会”。出席研讨会的有主办方新华出版社社长匡乐成,《冬奥赋》作者王金铃先生,应邀的有文学界的著名作家、编辑家、评论家;体育界知名人士及从事奥运文化研究的专家、学者;新闻界的人民日报、新华社、光明日报、人民政协报等及其官方网络的编辑记者和央视奥运频道的总编及媒体人士,计30余人。会议由该社副社长高广志主持。与会专家发言前,著名朗诵艺术家瞿弦和及夫人张筠英共同激情朗诵了《冬奥赋》。会间,与会专家分别从新华出版社对《冬奥赋》选题立项的时政意义,《冬奥赋》的出版对当前甚或后奥运时代的社会影响和价值,以及围绕如何利用和开展有关文创项目等议题,进行了热烈研讨。与会的我国首席文史钟鼎专家,曾经设计我国几十口著名大钟和奥运纪念钟的夏明明先生,出于对设计工作的需要,还即席公布展示了他对《冬奥赋》计数的重要发现。《冬奥赋》字数正好为2022字,意寓2022年北京冬奥,诚为自在天成,成为一时佳话和会议花絮。该研讨会的召开,又值2022年北京冬奥会倒计时111天和神州十三号载人飞船发射成功的特别时刻,连同《冬奥赋》全文首次在媒体上公开发布,即时产生了很大的轰动效应。有媒体和专家称,《冬奥赋》堪称为应时发射的一颗人文冬奥的“卫星”,意义重大,其关注度和反响,从京师很快扩展到各地。新华网、人民网、光明网、人民政协网等国家重要网站及腾讯、百度等网媒,迅速转载了会议消息,推介《冬奥赋》内容和作者王金铃先生简介及创作成就。从16日开会时起到18日,短短二、三天时间,各网站的浏览量均在二三十万以上,新华网更是达到了83.7万,可谓盛况空前。这对一篇利用传统文体所撰写的纯文学的赋作而言,其社会关注度和正面评价是极为罕见的。

这是文化领域特别是文学界适时袭来的一股清风、旋风。

何以出现以上现象的原因,据笔者看来,至少有以下三个方面:

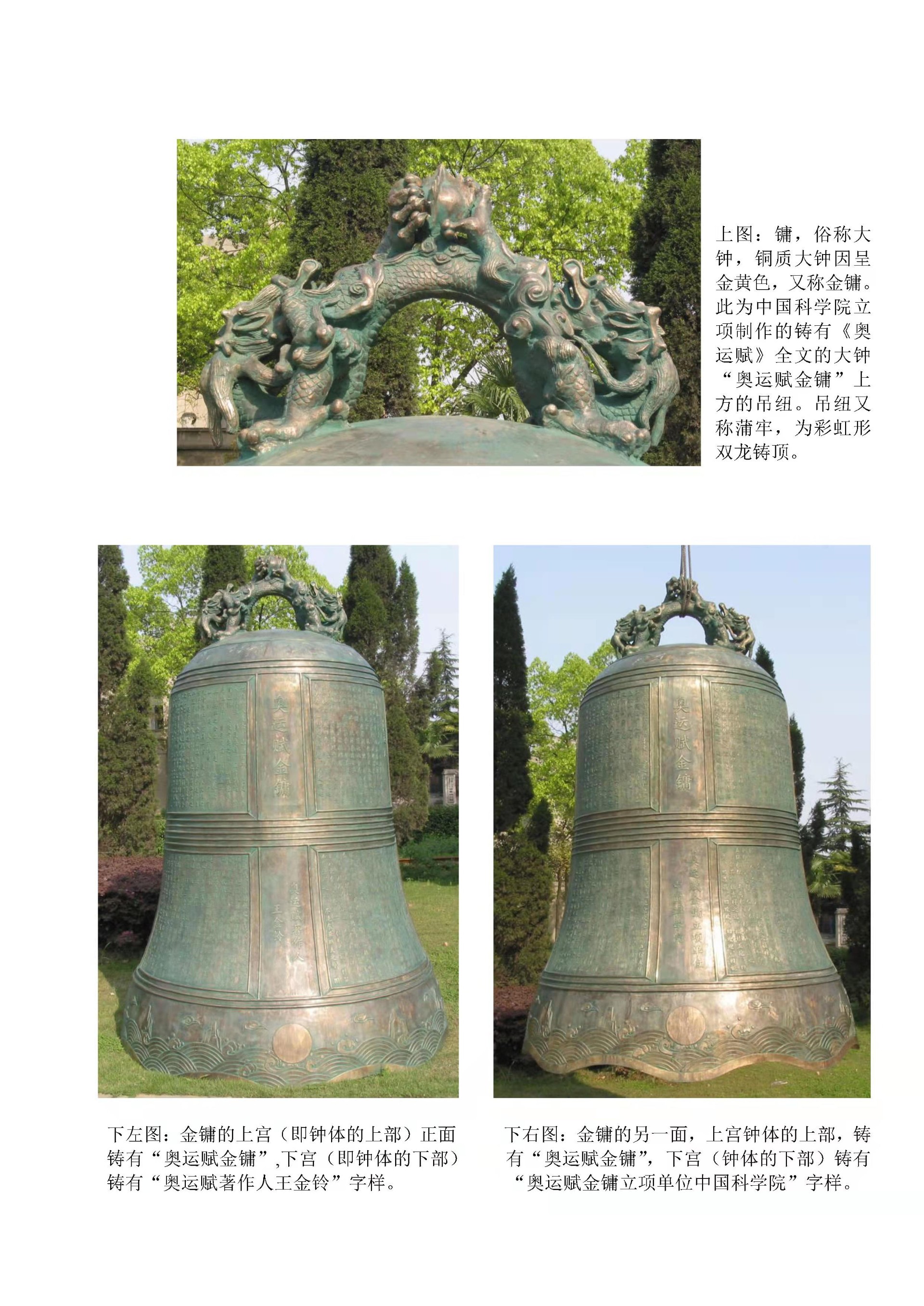

一是由于多年来社会各界和广大读者对王先生文品和人品的认可认知和热爱。王金铃先生在60多年的文学生涯中,正式出版了文学著作、文学翻译、辞赋及文论专著等五十余部,两千多万字,是公认的学贯中西、著作等身的文学大家。其代表作约百万言的《虞舜大传》,被文史界誉为“描写中华万年创世史”“填补史前文学空白”的“反映人类史前的第一奇书”。该书经由我国著名曲艺家和评书艺术家刘兰芳先生,经数年改编成200集同名评书,自2008年至今,已在全国中央和地方的电台播讲五百多次,对该书的宏广博深的文史内涵和王先生文学造诣的认知面也越来越广。其文学翻译从上世纪七八十年代起就发行海内外,范围涉及欧、美、非、俄等各大洲的古典和近世名著,其译著颇得中外读者的好评。他所创立的翻译学说“文学翻译的最高境界是‘忘界’”的翻译理论,被业界誉为“翻译理论的百年突破”。 世界文坛巨擘,已故美国著名作家欧文·华莱士的家人,遵华氏生前遗愿,将华氏终生近三千万言的全部作品授予王先生独家翻译权和专有出版权而轰动世界文坛。王先生为弘扬传统文化,近十多年来,又致力于辞赋的创作,而大多为邀笔所撰。先后创作了近二十篇,只注释版本的赋作就出版了《齐赋》《奥运赋》《廉政赋》《儒赋》《辛亥赋》《丝绸之路赋》《冬奥赋》等。其内容涵括古今中外,特别是我国的国史、国学、国政、国是等重大课题,且影响广泛,故被誉为“国赋大家”。其“国赋”一词即国之大赋,遂成为王先生所撰赋作的代名词。他每出一赋,几乎都得到有关所涉领域人们的关注,成为当代辞赋创作的新标望。这其中,应该特别提及的是他为2008年第二十九届北京奥运所创作的《奥运赋》,蜚声中外,更是得到国内社会上广大阶层民众的喜爱。各地自发的组织多场人数几十人,甚至数千人规模不等的朗诵活动,多达上百场,其中国家体育总局体育文化发展中心的干部刘超英同志,一人就朗诵了70多场。文创项目更是涉及诸如刺绣、雕刻、挂历、剪纸、竹简、瓷印等以及书法公益扶贫项目,形成罕有的《奥运赋》社会文化现象。

二是王先生所创作《冬奥赋》本身的文学和艺术价值使然。《冬奥赋》秉承《奥运赋》的传统赋文体的经典撰写原则,总揽中外寒域先民所创使冰用雪的悠久历史,以及人类开展冰雪运动的衍化历程,立体地、全方位地诠释了冬运之渊源,冬季奥运的途舛而偶成的百年史,诚为彰显国际冰雪运动之壮笔。赋文还特别凸现志录了中华民族悠邈卓拔罕有其匹的万年冰雪术业,及历朝历代所开展的冰雪运动的典型史例。阐述了北京首创一城双奥的重大意义,举办地北京和张家口的历史尊望,山川形胜以及独具的天时、地利、人和的三善俱齐的办会优势。述录了伟奇雄阔的冰雪赛地场馆的建立,至善至畅的交通通讯设施,意远形著的北京冬奥的“理念”“宗旨”“会徽”“吉祥物”等以及形象生动地描摹了冰雪冰赛项目情景。行文中还录列融入了众多中外古今地理知识,历史典故,神话传说等内容,将冬奥文化与中华文明交相互映,使该赋具有了独特的百科性、文学性、史学性和美学性,填补了奥运文化中有关冬奥的该题材的文学空白,从文学上对双奥旷典完成了彰史志永的全涵盖,具备并涵括了构成冬奥史诗的诸多要素,堪称廿四届北京冬奥的标志性作品。综合16年中王先生为国际奥运特别是中国夏冬双奥所作的《奥运赋》《厉兵赋》《冬奥赋》三赋及正式出版的注释版《奥运赋》《冬奥赋》二书和所发表的“创立中国的奥林匹克文学”的一篇论文,此三赋二书一论之完成,实为我国文学新门类“中国奥林匹克文学”的建立,奠定了坚实的基础。无论从理论还是创作实践,内容涵盖还是社会影响,王先生无可争议地成为中国奥林匹克文学的创始人,这无论在中国文学史还是世界奥运文化史上,均具有里程碑式的意义。中国作家协会书记处原书记,《文艺报》原总编辑金坚范先生曾撰文,称王先生为“在神州大地上驾着金色的三轮马车奔跑的赤脚大仙”。“金色”,就是光耀照人,成绩显赫。“三轮”马车,意指他正式出版的海量作品中所涉及的三个文学领域,即文学创作、文学翻译和赋体创作。赤脚大仙系指他少年时代,家境贫寒,常常光脚上学甚至在雪地里行走。正是寒门出才子,梅花香自苦寒来。亦有学者撰文称:“俗言文无第一,武无第二,但就当代辞赋家作品而论,王先生不仅仅是数量多,其创作涉及领域和题材的广泛,文采的华丽铺陈,历史的厚重深沉,实在是赋坛第一人。”

三是出于国人对冬奥的关注和与王先生一样所具有的爱国情怀所引发的共鸣所致。随着北京冬奥会的举办越来越近,人们期盼的心情越来越迫切,关注度也越来越高。此次王金铃《冬奥赋》作品研讨会的召开,实在恰逢其时。这是因为,无论对夏季奥运还是冬季奥运,人文始终是彰显其意义的核心和灵魂。而王先生的《冬奥赋》,正如出版者在序言中所说,“其价值和意义,应该说怎么强调都不过分。”至于说到爱国情怀或谓家国情怀,王先生作为具有56年党龄的烈士后昆,自幼便立有为革命效力,以文报国之志,这从他在研讨会最后答谢辞中所写的“八秩赋撰冬奥”的诗中可见一斑。其诗曰:“马齿徒长喟奈何,秃毫犹搦过悬车。虎狼时惊人间梦,废兴萦怀眠转侧。盛世躬逢主冬奥,万国一擂逐雄杰。但借屈宋千秋笔,抱润典谟誌冰雪。”文中彰显出他虽早已过了悬车(七十岁)之年,但仍“废兴萦怀”。对此次盛世举办冬奥,遂“借用”屈原、宋玉的经典文笔,“抱润”即喻持守高洁之志,为共襄旷典之盛而撰写《冬奥赋》。其家国情怀不可谓不深,其效国之志不可谓不坚。一代文匠,豪然担当,故得人们的广泛认可,甚至好评如潮,便不难理解了,笔者想。

(作者系中华诗词发展基金会副秘书长)