编者按:时代需要精神,精神需要传承。

新华医疗于1943年创建于胶东抗日根据地,由抗战时期胶东军区卫生部“器械组”发展而来,由时任胶东军区司令员许世友批示成立,是一家有着80多年历史的“红色鲁企”。目前,新华医疗已发展成为医疗器械、制药装备“双龙头”企业。时光荏苒,代代相传,回望新华医疗的漫漫征途,从一把简单的手术剪,到智慧化消毒灭菌整体解决方案、高能医用电子直线加速器、智能环形在线自适应放疗系统以及BFS等高端医疗器械和制药装备,沉淀了数不清的“新华医疗故事”,“新华精神”引领一代代新华人向光成长。

传承的意义在于更替、继承,将前人的经验、知识、技能、文化等通过某种方式传递给后代,并使其得以延续和发展。而红色传承就是要传承红色基因,赓续红色血脉,把红色基因根植于中国革命和发展建设的伟大实践中。

为大力弘扬“新华精神”,深入探寻新华医疗的血脉之源,速豹新闻网联合新华医疗重磅推出“新华医疗故事”专栏,聚焦新华医疗杰出人物、发展历程,深情讲述他们用血汗、用忠诚、用智慧续写的新华医疗故事。让这一抹红,穿越时空的隧道,绘制一幅幅传承红色基因、赓续红色血脉的壮丽画卷,让“红色新华”精神在新时代闪耀光芒。

速豹新闻网苗露 王盛利 通讯员 李士龙淄博报道:在山东新华医疗器械股份有限公司的展厅里,几把镌刻着“新华”的手术剪静卧在手术器械箱中,刃口的寒光穿越八十余载岁月,仍能照见胶东军区的星夜。2025年4月的一天,97 岁的刘永循老人颤抖着布满老茧的双手,抚摸着家中那把同样的手术剪。变形的指关节里,藏着战火纷飞的岁月,每一道褶皱仿佛都在诉说着,那段用双手托起生命希望的热血往昔。

新华医疗展厅内的手术器械

铁轨淬火:三件"传家宝"改写战地救护史

1946年冬,18岁的刘永循随大连化工厂技术团队南下,加入胶东军区卫生部器械组(新华医疗前身)。“当时观水村欢迎会上,姜铁川厂长说我们带来了三件‘宝’——化工原料、机械设备,还有26个‘能抡锤、会画图、敢拼命’的年轻人。”1946年《新华制药厂职工花名册》,泛黄纸页上,“医疗机械分厂”一栏赫然列着:姜铁川(厂长)、王作君(班长)、蔡锦章(设计员)、刘永循(技术员)等26人姓名。

面对日军严密封锁,这支“银匠+铁匠”混编队用最原始的方式锻造手术器械。“我刚到时,全厂共有200多人,设有6个分厂。其中有制药分厂、医疗机械分厂、酒精分厂、安瓿分厂、玻璃分厂、印刷分厂。其中,医疗机械分厂共有26个人,主要制造战伤救护用的手术器械。分厂厂长姜铁川。王作君是我们的大班长,他不仅懂技术,而且带头实干。蔡锦章负责搞设计,为人谦和。当时蔡锦章说,‘咱们的锤子要敲碎鬼子的子弹,也要敲出救命的器械’。”刘永循眼眶湿润。

在生产过程中,医疗器械分厂面临最大的困难是原材料不足,他们就想方设法在敌占区把日本人铺设的铁路道轨拉来,在烘炉上先截成段,再劈成条,用来锻打手术镊钳刀。那时没有机械设备,全靠人工抡锤拼力气。但为了前线战士少流血,大家越干越猛,无怨无悔。在日军封锁下,他们用三个红炉熔化缴获的钢轨,手工捶打手术镊、止血钳。“看似简单的一把镊子要捶打3600次,误差超过半毫米就得回炉。”刘永循说。

刘永循因长期使用手指进行精细操作导致指关节变形,图片摄于2025年4月

焊枪破晓:3.6万件器械背后的生死时速

1947年春,孟良崮战役打响前,胶东军区卫生部提前两个月给器械组下达生产任务,要求克服一切困难,突击生产战伤救治急需的医疗器械36000多件。接到命令后,器械组的全体同志没打一点折扣、没提一点要求、没发一句牢骚,立即动员起来,全身心地投入到加紧组织生产的行动中。

“我们拆了3张行军床当燃料,把车间温度提到40℃防钢板收缩。”刘永循回忆,电镀组长曲进贤连续72小时守在酸洗池旁,皮肤被强酸腐蚀溃烂仍不肯下火线;女工张秀兰将婚期推迟,带领缝纫组赶制2000个器械包,手指被针扎得血迹斑斑。“为了完成任务,我们连续工作三天三夜,困了就眯上几分钟,接着再干。干部、工人都是一样干活,没有一个叫苦的。我们手上磨出了水泡,但轻伤不下火线。”刘永循哽咽着回忆。他们发明的“双面焊”工艺,用铁条夹住0.8毫米钢板焊接,使手术剪刃口精度达0.1毫米,成为战场上的“救命剪”。

为支援孟良崮战役生产的医疗器械。图片摄于1947年4月

最终,器械组全体人员只用20天的时间就圆满完成上级下达的生产任务,及时送达前线,为孟良崮战役的最后胜利提供了医疗器械保障。为了表彰器械组的典型事迹,胶东军区卫生部给予器械组特令嘉奖,记集体二等功一次。

烽火迁徙:化整为零中的生存密码与曙光

1947年8月,国民党54军重兵压境,全厂启动“化整为零”计划。能带走的工具就分开带走,带不动的机械设备就拆开埋藏起来。刘永循说,全厂200多人目标太大,自卫能力差,只能分散到多个村庄,每个村庄再分派到各家农户。在农户家里换上便衣,与一家人排好辈分,规定如何称呼,混同于普通农民,以便躲过国民党军队和还乡团的搜查。直到1947年底,器械分厂才返回观水村,逐步恢复了正常生产。

工人们正在掩埋物资、生产工具。图片摄于1947年8月

1948年春天,山东大部分地区都获得彻底解放,唯有青岛一带被国民党军队占领。为了支援全国解放,扩大生产,建设新中国,军区卫生部决定把新华药厂搬到位于鲁中、交通比较便利的张店。厂里在火车站附近找了一处原来日本人办缫丝厂的旧厂房,就给厂子选了新家。1948年10月,全厂军工依依不舍地搬迁离开了观水村。一路上,大车小辆,马不停蹄。经过三天的步行,抵达潍坊火车站,在潍坊他们乘上接应的火车,顺利来到张店,从此掀开了新华医疗在淄博发展的历史新一页。

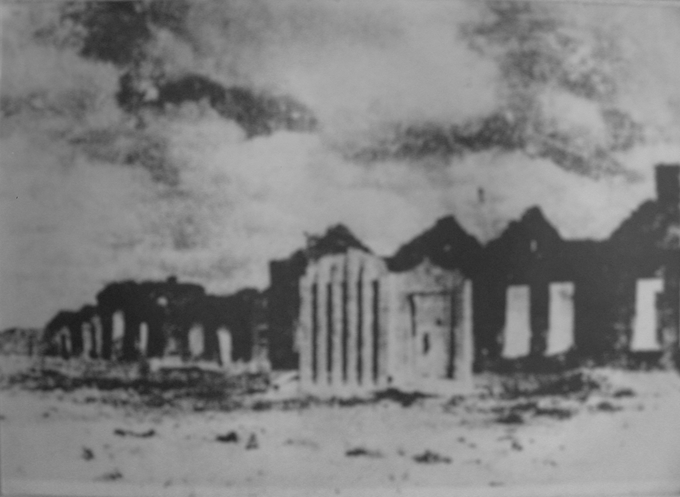

待迁入的日本铃木缫丝厂。图片摄于1948年

新华医疗E区航拍。图片摄于2024年

在新厂区,团队创造多个“中国第一”:

1949年2月:首台“新华”牌蒸汽灭菌器问世,采用“双层水冷夹套”,灭菌效率提升40%;

1950年3月:研发出中国首款便携式手术包,重仅3.8公斤,随志愿军跨过鸭绿江;

1951年10月:建成国内首个医疗器械检测实验室,配备自制的0.01毫米精度游标卡尺。

如今,新华医疗已成长为年营收超百亿的医疗装备巨头,但当年的“三锤精神”仍在传承:

精度传承:2023年下线的智慧化消毒供应中心,其AI视觉检测系统精度达0.01毫米,较手工时代提升100倍;

创新接力:90后工程师团队研发的“过氧乙酸低温灭菌器”,破解了“卡脖子”技术,获全球首张FDA认证;

军工基因:在2020年武汉抗疫中,新华医仅用6天时间,空气净化消毒器出货近2000台,达到此前1个月的出货量,再现“孟良崮速度”。

暮色漫过老人斑白的鬓角,老人颤巍巍地哼起当年传唱的《向你们慰问》:“向你们轻轻地问问,你为什么辛苦地劳动,为什么?为了解放孟良崮,为了新中国……”歌声中,那把手术剪的寒光与智慧工厂的霓虹,在历史的天空交相辉映。

刘永循先后荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章和党中央颁发的“光荣在党 50年”纪念章

编辑:王盛利

责编:苗露